중학생이 지각한 부모양육태도와 진로적응력의 관계: 부모진로대화의 조절효과

초록

본 연구의 목적은 중학생이 지각한 부모양육태도와 진로적응력의 관계를 확인하고, 부모양육태도와 진로적응력의 관계에서 부모진로대화의 조절효과를 살펴보는 것이다. 이를 위해 한국아동·청소년 패널조사 2018(KCYPS 2018) 초4 패널의 5차연도 자료를 분석하였다. 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 중학생이 지각한 부모양육태도는 진로적응력에 정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 부모양육태도 점수가 높을수록 진로적응력이 향상된다는 의미이다. 둘째, 부모진로대화는 중학생이 지각한 부모양육태도와 부모진로대화의 관계에서 조절효과를 지니는 것으로 확인되었다. 부모진로대화 빈도가 많을수록 중학생이 지각한 부모양육태도가 진로적응력에 미치는 영향이 더 커지는 것으로 나타났다. 마지막으로, 본 연구에서는 연구결과를 통해 나온 시사점, 한계점 및 추후 연구를 위한 제언을 논의하였다.

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between perceived parenting attitudes and career adaptability in middle school students, and to investigate the moderating effect of parental career conversations on this relationship. To achieve this, data from the 5th year of the 2018 Korean Children and Youth Panel Survey (KCYPS 2018) for 4th-grade students were analyzed. The results are as follows: First, perceived parenting attitudes were found to have a positive impact on career adaptability, meaning that higher perceived parenting attitudes lead to improved career adaptability. Second, parental career conversations were found to have a moderating effect on the relationship between perceived parenting attitudes and career adaptability. Specifically, the influence of perceived parenting attitudes on career adaptability becomes stronger as parental career conversations increase. Finally, the study discusses the implications, limitations, and suggestions for future research based on the findings.

Keywords:

Adolescents, parenting attitudes, career adaptability, moderating effect of parental career conversations키워드:

청소년, 부모양육태도 진로적응력, 부모진로대화의 조절효과Ⅰ. 서 론

4차 산업혁명과 인공지능(AI)의 발전 등 급격한 사회 변화로 인해 많은 직업이 새롭게 생성되거나 사라지고 있으며, 이로 인해 직업 세계도 빠르게 변화하고 있다. 한국청소년정책연구원(2022)의 한국아동청소년인권실태 보고서에 따르면, 청소년들이 자살을 생각하거나 행복하지 않은 이유로 '미래(진로)에 대한 불안감'을 꼽은 비율이 각각 26.4%와 18.0%에 달한다고 응답했다. 이 결과는 급변하는 사회 속에서 많은 청소년들이 자신의 미래와 진로 준비에 대해 이전보다 훨씬 더 큰 불안감을 느끼고 있음을 의미한다. 따라서 빠르게 변화하는 직업 세계와 미래 사회의 불확실성 속에서 청소년들에게 진로교육의 중요성이 더욱 강조되고 있다(정철영 외, 2022).

특히 21세기 청소년을 위한 진로교육은 미래사회의 불확실성에 능동적이고 유연하게 대응할 수 있는 역량을 강조한다. 청소년기는 미래에 대한 진로를 계획하고 준비해야 하는 시기로(Super, 1957, 1980, 1990) 급격한 시대적 변화에 잘 대처할 수 있는 능력을 함양하여 효율적이고 효과적인 진로선택을 할 수 있도록 교육해야 한다. 이러한 관점에서 개인의 환경과 직업세계의 환경적 변화에 잘 대처할 수 있는 진로적응의 개념이 대두되고 있다(Savickas, 2005). 청소년기는 자아정체감이 형성 및 정립되는 시기로서 진로에 대한 활발한 탐색이 이루어지며(skorikov & Vondracek, 2011), 청소년기 진로적응력은 진로를 위한 준비는 물론 청소년기 이후의 진로 발달과정에 중요한 역할을 하므로(Hirschi, 2009) 청소년 진로교육에 있어서 진로적응력의 함양은 매우 중요한 요소가 된다.

하지만 국내의 진로적응 관련 연구의 대부분이 성인의 직업전환과 관련된 연구로 시작되면서 청소년을 대상으로 한 연구는 약 5%에 불과한 상황이다(김예은, 2018). 특히, 중학교 시기는 초기 청소년기로서 진로발달단계 중 성장기에서 탐색기로의 전환이 일어나는 때이다(Super & Jordaan, 1973). 중학생 시기 청소년들은 자신의 관심사와 적성을 탐색하고, 직업에 대한 인식을 형성하며, 진로의사결정을 계획하기 시작한다(Savickas & Porfeli, 2012). 이 시기에 진로적응력을 개발하면, 청소년들이 더 나은 직업을 선택하고, 진로에 대한 몰입을 강화할 수 있으며(Savickas & Porfeli, 2012), 청소년의 학업성취에 긍정적인 영향을 미친다(Wang & He, 2019)고 보고되고 있다. 이러한 배경을 바탕으로 본 연구는 자신의 흥미, 목표, 소질 등을 고려하여 미래 직업에 대한 잠정적 선택을 하고 다양한 경험을 시작하는 중학생의 진로적응력에 주목하여 연구하고자 한다.

진로적응력 관련 연구에서 주요 변인은 개인의 특성(김한결, 정현희, 2023; 박은규, 이서정, 2018; 손은령, 이순희, 2012; 유기은, 이기학, 2015)과 환경적 특성(김명숙, 이미현, 2019; 백성은, 2023; 이동욱, 2023)으로 구분된다. 또한, 진로적응력은 개인의 내적인 특성도 중요하지만 환경적인 영향을 받는 것으로 보고되고 있다(노윤정, 2021). 추지윤과 이은지(2023)는 중학생의 진로적응력에 영향을 미치는 요인으로 부모양육태도가 중요함을 언급하였다. 물론 후기 청소년에게 부모의 자율성지지와 부모애착은 진로적응력에 중요한 영향을 미치지만(이정연, 2022; 정은교, 안도희, 2018) 중학생 시기는 부모에 대한 의존도가 더 높다는 점에서 부모와의 관계에 초점이 맞춰질 필요가 있다.

이를 지지하듯 부모요인과 진로적응력의 관련성을 살펴본 연구는 많이 진행되었고(김명숙, 이미현, 2019; 정은교, 안도희, 2018; Yousefi, Ghassemi, Firouznia, 2009), 두 변인의 관계에서 다양한 매개변인을 살펴본 연구들도 진행되고 있는 상황이다(윤석은, 하창순, 2017; 이수정, 이기성, 2024; 이지원, 정혜원, 2024). 한편, 사회인지 진로이론(Lent, Brown, & Hackett, 1994)에서는 부모의 지지가 자녀의 진로발달에 도움이 되지만 부모와의 진로관련 지지에 주목해야 한다고 주장한다. 이는 부모와의 단순한 관계가 아닌 진로에 대한 지지의 중요성을 말하며, 그 중에서도 부모와 소통은 자녀의 진로발달 촉진에 중요한 방법 중 하나로 설명하고 있다(Young et al., 2006). 여러 선행연구 결과에서 부모와 자녀의 개방적 의사소통이 진로발달에 도움을 주며(김희수 외, 2005), 가정 내에 진로 관련 활동과 대화가 자녀의 진로발달을 돕고(황여정, 2007), 부모와 진로관련대화의 빈도가 많을수록 진로정체감이 높아지며(이응택, 최재혁, 2017; 박찬미 외, 2020; 박상문 외, 2021), 자녀와 부모가 모두 대화빈도를 높게 인식할수록 진로개발역량 점수가 높아진다고 보고하였으며(연은모, 최효식, 2021), 일상적 대화보다는 진로와 관련된 대화일수록 자녀의 진로발달에 더 효과적임을 확인하였다(이응택, 최재혁, 2018).

종합해보면, 청소년기 부모와의 긍정적인 관계는 진로적응력 향상에 도움이 되며 부모와 진로관련 대화를 나눌수록 그 효과는 달라질 것으로 예측할 수 있다. 기존 연구는 부모요인과 진로적응력의 관계를 설명하는 구조적 특성만을 살펴보았으며 부모진로대화가 진로적응력에 미치는 영향을 살펴본 연구는 없다. 선행연구를 고려하면 부모요인과 진로적응력의 관계에서 부모와의 진로대화는 또 다른 역할을 할 것으로 파악된다. 이에 본 연구는 부모와의 진로대화를 조절변인으로 선정하여 파악하고자 한다. 앞서 제시한 바와 같이 진로적응력에 는 개인적 특성과 부모 이외의 환경적 특성이 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 본 연구는 진로적응력에 영향을 미치는 개인적 그리고 환경적 변인을 일부 통제하여 부모양육태도가 진로적응력에 미치는 효과를 살펴보고자 한다. 이러한 연구목적에 따른 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 부모양육태도는 진로적응력에 영향을 미치는가? 둘째, 부모양육태도가 진로적응력에 미치는 효과는 부모진로대화에 따라 달라지는가?

Ⅱ. 이론적 배경

1. 진로적응력

Super와 Knasel(1981)은 개인이 환경과 꾸준히 상호작용하며 안정성을 추구하는 과정을 ‘적응’으로 정의하였으며 성인을 대상으로 진로적응력의 개념을 발전시켰다(김국현, 김진숙, 2021에서 재인용). Savickas(1997)는 진로구성주의에 기반하여 전 생애동안 진로를 구성해가는 과정에서 필요한 진로 능력으로 진로적응력을 제안함으로써 성인을 대상으로 적용하던 개념을 어린이와 청소년까지 확대 적용하였다. 진로구성주의에 따르면 개인은 스스로 실제를 구성해 나가며, 개인의 발달은 내적인 성숙과정이 아닌 환경에 적응해나가는 과정을 통하여 이루어진다(박은규, 이서정, 2018). 진로와 관련한 측면에서도 개인은 주어진 환경에 적응하는 과정에서 자신의 직업과 진로 방향 등을 결정하며 진로를 구성해 나간다(Savickas, 2013)고 설명하였다.

Savickas(2005)는 진로적응력을 현재·미래의 진로발달과제, 진로전환, 진로문제에 잘 대처할 수 있는 심리 사회적 구인으로 정의하고, 관심, 통제, 호기심, 자신감의 네 가지 요소로 설명하였다(Porfeli & Savickas, 2012; Savickas, 2005). 네 가지 하위 요소를 구체적으로 살펴보면, 미래 진로에 대해 관심을 가지고 준비하는 정도(관심), 자신의 삶과 진로에 대한 책임감(통제), 미래 진로에 대해 호기심을 가지고 탐색해 나가는 능력과 태도(호기심), 자신의 진로 문제를 해결하는 과정에서 자신의 능력과 가능성에 대한 자신감의 정도(자신감)(Savickas, 2005)이며 진로적응력의 향상을 위해서는 이러한 요소를 개발해 나가는 것이 필요하다.

Savickas(2019)의 진로구성이론에서 개인의 진로구성은 전 생애에 걸쳐 이루어지며 아동기, 청소년기, 성인기에 따라 다르게 나타난다. 아동기의 자아는 배우(actor)로서 사회적 역할을 수행하며 타인과 상호작용하다가, 청소년기가 되면 자신의 목표와 가치에 따라 스스로 동기를 부여하며 행동하는 에이전트(agent) 자아로 성장한다. 성인기에는 자신의 진로 스토리를 구성하는 작가(author)로서의 자아로 변화된다(Savickas, 2013). 진로발달과정에서 청소년 시기의 에이전트 자아는 자신의 내적인 욕구를 반영한 진로목표를 통해 자기 확장을 추구하고, 그 과정에서 발생하는 변화에 적응하려는 동기를 유지하며, 자기조절자원을 활용해 적응적인 진로 관련 행동을 주도적으로 수행한다(Savickas, 2013, 2019; 윤주선, 2024). 이러한 진로구성과정을 보았을 때 청소년기 진로발달과정에서 진로적응력의 개발은 중요한 요소임을 확인할 수 있다.

선행연구를 보면, 청소년기 진로적응력이 높은 사람들은 성공적으로 진로를 전환하며(Creed, Muller, & Patton, 2003; Germeijs & Verschueren, 2007), 직업에 적응하는 정도와 삶의 전반적인 만족도도 높았다(안진영 등, 2017). 진로적응력이 높을수록 사회의 요구를 잘 파악하여 환경에 잘 적응하며 자기조절을 통해 진로를 성공적으로 결정할 뿐만 아니라, 진로결정 후 미래 직업 적응 여부와 진로 성공 예측이 가능하며(문승태 외, 2012; 장계영, 2009) 주도적으로 진로를 개척해 나가는 것으로 보고 되었다(박현영, 2011; 이예진, 2010). 국내 선행연구는 주로 대학생을 대상으로 이루어졌으나(한주원, 2017; 노윤신, 2016; 손은령, 이순희, 2012; 장계영, 2009), 최근에는 아동 및 청소년 대상으로 진로적응력 개념을 확대하여 적용하기 위하여 아동 발달의 관점에서 재탐색한 연구도 수행되어 진로적응력 개념에 준비와 예방적 관점이 강조되고 있다(김혜랑, 정애경, 2021). 고등학생을 대상으로 진로적응 유형 잠재프로파일 분석과 예측변인의 영향을 검증한 연구(윤주선, 2024)가 이루어졌으며, 고등학교 유형별로 특성화고(윤석은, 2017; 이호진, 김완일, 2016)와 일반고(안진영 외, 2017; 조정자, 이종연, 2017) 학생을 대상으로 한 연구도 확인되고 있다. 이러한 연구들은 진로적응력 연구 대상이 성인에서, 점차 아동・청소년 대상으로 확대되고 있음을 보여주고 있으나 중학생을 대상으로 한 연구는 부족한 편이다.

초기 청소년기 중학생들은 진로탐색기 단계로서 자신의 관심사와 적성을 탐색하고, 직업에 대한 인식을 형성하며, 진로의사결정을 계획하기 시작한다. 2016년부터 중학교 1학년 대상으로 실시되고 있는 진로자유학기제는 학생들이 스스로 진로를 탐색하고, 직업에 대한 기본적인 이해를 높이며, 자신의 적성과 흥미를 기반으로 진로 계획을 세울 수 있도록 돕는 것을 목표로 도입되었다(교육부, 2021). 중학교 2학년 학생들은 초등학교에서 중학교 시기로 진로 전환을 겪었으며, 진로자유학기제 등으로 다양하고 초점화된 진로교육을 경험했기에 본 연구의 핵심변인인 진로적응력을 파악하기에 적합한 대상으로 볼 수 있다. 이에 본 연구에서는 자신의 흥미, 소질, 목표 등을 고려하여 미래 직업에 대한 잠정적인 선택을 하고, 다양한 경험을 시작하는 중학생 시기 청소년들의 진로적응력에 영향을 미치는 변인들과 그 관계를 파악함으로써 진로적응력 증진을 위한 시사점을 도출하고자 한다.

2. 부모양육태도와 진로적응력

진로적응력은 선천적 능력이 아니라 변화하는 환경과 상호작용하면서 지속적으로 발달하는 능력이기에 다양한 요인의 영향을 받는다. Savickas(2005)에 따르면 진로적응력은 환경과 주고 받는 상호작용을 통하여 만들어지는 맥락적인 결과물이며, 아동기부터 발달한다. 아동들은 일차적으로 가정에서, 이후로는 교육기관에서 놀이와 학습, 여러 가지 상호작용을 통하여 가능한 자기(possible selves)를 탐색하며(김유현, 2022) 이러한 상호작용을 통하여 진로적응력을 형성해간다(Hartung, 2015). 이는 생애 초기부터 아동과 매우 활발한 상호작용을 주고받는 부모가 진로적응력의 발달에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

부모가 자녀를 양육할 때 일반적, 지속적으로 보이는 내·외적 태도나 행동 경향성인 부모양육태도는 자녀의 자아개념, 성격, 가치관과 같은 인지, 정서, 행동적 측면의 발달을 촉진하는 중요한 역할을 하며(허묘연, 2004; Darling & Steinberg, 1993), 특히 자녀의 정서와 사회성 발달에 일차적 영향을 주는 요인으로 알려져 있다(Rohner, 1986; 임혜림, 김서현, 정익중, 2014). 부모양육태도는 긍정적 양육태도(따스함, 자율성지지, 구조제공)와 부정적 양육태도(거부, 강요, 비일관성)의 두 유형으로 구분된다(Skinner, Johnson & Snyder, 2005). 여러 연구 결과에 따르면 자녀의 인성적, 행동적인 특성들은 부모의 실제 행동보다는 자녀가 부모의 양육태도를 어떻게 지각하는지에 따라 영향을 받는 것으로 밝혀졌다. 자녀를 대하는 것과 자녀가 지각하는 것은 다를 수 있기 때문에 관련 연구의 대부분은 청소년이 지각한 부모양육태도를 중심으로 연구되었고(오성심, 이종승, 1982), 본 연구의 부모양육태도는 중학생이 지각한 부모양육태도를 의미한다. 현재까지 아동의 진로적응력에 관한 경험적 연구는 드문 편이지만 청소년의 진로적응력에 부모양육태도가 유의미한 영향을 미친다는 다수의 보고가 있었다. 김명숙과 이미현(2019)의 연구에서는 부모의 성취적 양육태도가 자녀의 진로적응력에 주요한 영향을 미치는 요인임을 확인하였다. 강혜린(2023)의 연구에서는 부모의 긍정적 양육태도의 하위요인 중 부모의 자율성지지가 청소년의 자아존중감과 효능감을 순차적으로 매개하여 청소년의 진로적응력을 높인다고 하였다. 백승아와 김정희(2020)의 연구에서는 부모의 긍정적 양육태도가 청소년의 진로정체감을 높이는 요인인 것으로 나타났다. 정부민, 김미애의 연구(2023)에서는 부모의 부정적 양육태도가 진로적응력에 직접적으로 부정적인 영향을 미치며, 학업무기력을 매개로 하여 간접적으로도 부정적인 영향을 미치는 것으로 보고되었다. 이수정과 이기성(2024)의 연구와 김보연(2024)의 연구에서도 부모의 부정적 양육태도가 진로적응력에 미치는 직·간접적 효과가 확인되었다. 부모양육태도와 밀접한 관련이 있는 부모와의 관계, 부모의 지지 또는 통제가 자녀의 진로발달에 미치는 영향을 확인한 연구 결과도 다수 확인되었다. 정은교와 안도희(2018)의 연구에 따르면 부모의 심리적 통제는 자녀의 진로적응력을 약화시키는 요인이며, 부모의 자율성 지지는 진로적응력을 높이는 요인으로 확인되었다. 부모와 신뢰와 안정적인 애착 관계를 형성하는 것이 진로적응력을 높인다(윤석은, 2017; 이정연, 2022; 이현미, 정제영, 2017; 추지윤, 이은지, 2022)는 다수의 연구결과도 확인되고 있다. 이경희와 윤미현(2011)의 연구에서는 부모와 안정적으로 애착을 맺은 청소년들이 직업에 대한 결정력이 높으며, 진로 목적이 뚜렷하고, 진로 확신이 유의미하게 높은 것으로 나타났다. 고등학생 패널 데이터를 잠재프로파일분석을 통해 진로적응력 집단을 수준별로 나누고 그러한 분류에 영향을 주는 요인을 탐색한 최근의 연구들(이동욱, 2023; 추지윤, 이은지, 2023)에서는 부모양육태도가 긍정적일수록 진로적응력이 우수한 집단에 속할 확률이 높았다. 이러한 선행연구 결과를 종합해 볼 때, 청소년이 지각한 부모양육태도는 진로적응력에 영향을 주고 있는 변인임을 예상할 수 있다.

한편, 최근에 이루어진 진로적응유형의 예측요인 연구에 따르면, 청소년의 진로적응력에 영향을 미치는 예측 요인으로 학업효능감, 진로계획, 부모양육태도, 친구관계, 교사관계, 학교생활만족도를 제시하였고(추지윤, 이은지, 2023), 고등학생의 진로적응유형에 영향을 주는 예측 요인으로 정서지능, 진로결정자기효능감, 계획된 우연기술을 제안하였다(윤주선, 2024). 이러한 이론적 배경을 바탕으로 본 연구에서는 통제변인으로 인구학적 요인인 성별과, 선행연구에 따라 진로적응력의 예측요인으로 예상되는 친구관계, 교사관계, 학업열의, 자아존중감, 학업성취만족도, 학교생활만족도를 투입하여 부모양육태도와 진로적응력 간 관계에 대하여 살펴볼 것이다.

3. 부모양육태도와 진로적응력의 관계에서 부모진로대화의 조절효과

사회인지 진로이론(Lent, Brown, & Hackett, 1994)은 부모가 자녀에게 제공하는 환경적 지지가 청소년의 진로 관련 자기효능감과 결과기대를 높여, 진로 목표의 형성에 기여한다고 주장한다. 이 이론에 따르면, 부모의 지지는 자녀가 특정 진로에서 성공할 수 있다는 자기효능감을 높이고, 부모가 긍정적인 기대를 가지고 제공하는 조언을 통해 청소년도 해당 진로의 성공결과를 기대하게 되며, 부모가 진로 관련 다양한 경험을 제공하면, 청소년은 진로에 대한 흥미와 목표를 형성하는 데 도움을 받는다는 것이다. 부모의 환경적 지지는 부모가 자녀의 진로와 관련된 직업적 모델링, 언어적 격려, 정서적·도구적 지지를 제공하는 활동을 의미한다(Turner, Alliman-Brissett, Lapan, Udip, & Ergun, 2003). 이와 같은 활동을 통해 부모는 자녀에게 진로 선택과 관련된 올바른 가치와 태도를 전달하고 가르치는 역할을 하게 되며(Astin, 1984), 자녀가 학업적, 직업적으로 유능한 존재라고 인식하는 데에 긍정적인 영향을 미치게 된다(Eccles, 1994).

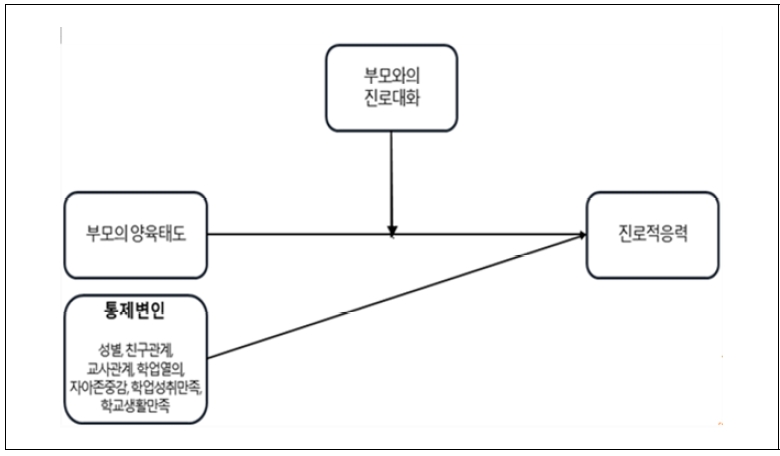

한편, 부모가 자녀에게 제공하는 환경적 지지의 주요 통로 중 하나는 부모-자녀 간의 의사소통이다. 부모-자녀 간 의사소통은 자녀의 진로 발달을 촉진하는 중요한 수단으로 작용하며, 부모와의 대화를 통해 자녀는 진로 관련 고민이나 문제를 해결하는 데 도움을 받을 수 있다(Young et al., 2006). 이상희(2009)의 연구에 따르면 청소년이 지각한 부모진로지지는 정보적 지지, 대화적 지지, 정서적 지지, 경제적 지지, 경험적 지지의 5개 하위 요인으로 구분할 수 있다. 이 중에서 대화적 지지는 자녀가 진로와 관련된 고민이나 문제를 부모와 함께 대화하면서 얻어지는 지지를 의미한다. 부모진로대화와 관련된 선행연구를 살펴보면, 이은경(2001)은 한국 사회의 문화에서 부모나 가족 구성원 간 관계와 상호작용이 진로를 결정할 때에 자신감과 독립심, 장기 계획을 설정하는 데 영향을 미친다고 보고하였고, 조아미(2007)는 부모가 가정에서 자녀와 진로대화를 자주 나눌수록 직업결정에 도움이 된다고 보고하였다. 또한, 송보슬 외(2024)의 연구에서는 학교생활, 자녀의 흥미와 적성, 희망직업, 꿈, 학교 및 학과 선택, 공부(학습)와 성적에 관하여 자녀와 나누는 대화의 빈도가 높은 고등학생일수록 학교 진로활동에 더 높은 만족감을 나타내며, 이는 진로개발역량으로 이어진다고 하였고 최재혁과 이응택(2018)의 연구에서는 부모의 관심이 높더라도 부모와의 진로대화빈도에 따라 진로정체감에 미치는 효과가 다르다고 보고하였다. 이러한 선행연구 결과들은 부모와 긍정적 관계를 유지하는 것도 중요하지만, 부모와 진로를 함께 고민하고 노력하는 과정이 자녀의 진로발달에 더 큰 효과를 미칠 수 있음을 함의한다. 따라서 부모양육태도가 진로적응력에 영향을 미친다고 하더라도, 부모진로대화의 빈도에 그 효과가 달라질 것으로 예측해 볼 수 있다. 이에 따른 본 연구의 모형은 다음 <그림 1>과 같다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구대상

본 연구에서는 한국아동·청소년 패널조사 2018 (KCYPS 2018) 자료를 활용하여 연구대상자를 선정하였다. KCYPS 2018은 2018년 전국의 초등학교 4학년과 중학교 1학년을 모집단으로 다단층화집락표집 방식으로 대상자를 추출하여 반복조사를 실시한 자료이다. 본 조사는 우리나라 아동·청소년의 성장과 발달의 복합적인 변화모습을 체계적·다면적으로 파악하기 위하여 양질의 종단 데이터를 구축하고 이를 아동·청소년을 위한 정책 수립과 학술적인 연구를 위한 기초자료로 제공하려는 목적으로 수행되고 있다(황진구, 전현정, 이용해, 2022). 본 연구는 KCYPS 2018 초4 패널의 5차연도 자료를 활용하였고 이는 당시 초등학교 4학년 학생들이 중학교 2학년이 되는 시기에 해당한다. 1차연도 자료조사에 참여한 학생들은 2,607명이었으나 5차연도 자료에 참여한 학생은 중학교 2학년 2,311명이었고, 모든 질문에 응답한 최종 연구대상 2,278명을 분석하였다. 연구대상 중 여학생은 1,156명(44.3%), 남학생은 1,155명(44.3%)으로 확인되었다.

2. 측정도구

진로적응력은 한국아동·청소년 패널조사(KCYPS) 2018의 5차연도 자료에 추가된 영역으로, Savickas와 Porfeli(2011)가 개발한 진로성숙도 적응력 양식(Career Maturity Inventory: Adaptability Form)을 김국현과 김진숙(2021)이 타당화한 척도이다. 김국현과 김진숙(2021)은 중고등학생을 대상으로 타당화한 진로성숙도 적응력 양식 척도에서 의사결정의 독립성을 의미하는 ‘통제요인’을 ‘자문요인’으로 명칭 변경하고 척도 총점에서 제외하였다. 이를 근거로 본 연구에서 사용한 진로적응력의 하위 요인은 ‘진로 관심’, ‘진로 호기심’, ‘진로 자신감’의 3개이며, 모든 문항은 4점 리커트 척도로 ‘전혀 그렇지 않다’ 1점에서‘매우 그렇다’ 4점으로 측정되었다. 예시문항으로는 ‘사람들이 자신이 하고 싶은 일에 어떻게 그렇게 확신을 갖는지 나는 이해할 수 없다’, ‘나는 내가 원하는 분야의 일을 하기 위해 어떻게 시작해야 할지 모르겠다’와 같이 부정 문항이므로 해석의 편의성을 위해 13개 문항을 모두 역문항 처리하였다. 따라서 점수가 높을수록 진로적응력 수준이 높은 것을 뜻한다.

본 연구에서 진로적응력의 내적합치도(Cronbach’s α)는 전체 .927로 나타났으며 하위요인별 Cronbach’s α값은 관심 .816, 호기심 .859, 자신감 .862로 각각 나타났다.

지각된 부모양육태도를 측정하기 위해 Skinner, Johnson 그리고 Snyder(2005)가 개발한 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ_A)를 우리나라 청소년 대상으로 김태명, 이은주(2017)가 타당화한 ‘한국판 청소년용 동기모형 부모양육태도척도(PSCQ-KA)를 사용하였다. 본 척도에는 긍정적 양육태도 하위요인 3개(따스함, 거부, 자율성지지)와 부정적 양육태도 3개(강요, 구조제공, 비일관성)가 포함된다. 문항의 예시로는 ‘부모님은 나를 사랑한다는 것을 표현하신다(따뜻함)’, ‘부모님은 나를 있는 그대로 받아주신다(자율성지지)’, ‘부모님은 내가 무언가 하려고 할 때 어떻게 하라고 가르쳐 주신다(구조제공)’, ‘부모님은 내가 방해가 된다고 생각하신다(거부)’, ‘부모님은 나에게 이래라저래라 하신다(강요)’, ‘부모님은 나에 대한 규칙을 자주 바꾸신다(비일관성)’ 등이 있다. 문항에 대한 응답은 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’부터 ‘매우 그렇다(4점)’까지 4점 Likert 척도로 측정되었고 부정적 양육태도에 해당하는 거부, 강요, 비일관성의 12문항은 부정적인 의미이기에 역변환하여 부모양육태도로 합산하였다. 점수가 높을수록 부모양육태도 점수가 높음을 의미한다. 본 연구에 사용된 부모양육태도의 내적합치도(Cronbach’s α)는 전체 .912로 나타났으며, 측정도구의 하위변인별 Cronbach’s α값은 따스함 .875, 자율성지지 .860, 구조제공 .765, 거부 .754, 강요 .754, 비일관성 .784로 나타났다.

부모진로대화를 측정하기 위해 한국아동·청소년 패널조사(KCYPS) 2018의 초4 패널 5차연도 청소년 조사자료 중에서 진로관련 대화 문항을 사용하였다. 진로관련 대화 문항은 부, 모, 형제, 친척, 교사, 학원 선생님과의 진로대화로 구성되었으나 본 연구에서는 부와 모의 진로대화를 합산하여 부모진로대화로 정의하였다. 문항은 ‘부와 진로관련 대화 빈도’ 와 ‘모와 진로관련 대화 빈도’ 의 총 2문항이며 ‘전혀 대화하지 않는다.’ 1점에서 ‘자주 대화한다.’ 4점의 척도로 점수가 높으면 부모진로대화가 높은 것을 의미한다. 본 연구에 사용된 부모진로대화의 내적합치도(Cronbach’s α)는 전체 .727로 나타났다.

본 연구에서는 진로적응력에 영향을 미치는 변인으로 인구학적 요인인 성별과 진로적응력에 대한 선행연구(윤주선, 2023; 추지윤, 이은지, 2023)에 근거하여 친구관계, 교사관계, 자아존중감, 학업열의, 학업성취만족도, 학교생활만족도를 통제변인으로 선정하였다. 성별은 여자=0, 남자=1로 더미처리하였으며, KCYPS 2018 자료 중 학업열의에 관한 16문항, 친구관계에 관한 13문항, 교사관계에 관한 14문항, 자아존중감에 관한 10문항을 사용하였으며 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’부터 ‘매우 그렇다(4점)’까지 4점 Likert 척도로 측정되었다. 학업성취만족도와 학교생활만족도는 KCYPS 2018 자료 중 각각 1문항을 사용하였고 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’부터 ‘매우 그렇다(4점)’까지 5점 Likert 척도로 측정되었다.

3. 분석방법

본 연구의 목적을 달성하기 위한 가설 검증을 실시하기에 앞서 SPSS 21.0을 활용하여 기술통계분석과 변수 간 상관분석을 실시하였다. 다음으로 조절효과 검증을 위하여 SPSS PROCESS Macro에서 Model 1을 사용하였고 부트스트랩핑(bootstrapping) 분석으로 유의성을 확인하였다(Hayes, 2013). 그리고 통제변인으로 선정된 성별, 친구관계, 교사관계, 학업열의, 자아존중감, 학업성취만족도, 학교생활만족도의 직·간접적인 영향을 배제하기 위하여 공변량에 투입하여 통제한 후 분석하였다.

Ⅳ. 연구결과

1. 주요변인의 기술통계

주요 변인의 평균과 표준편차, 왜도와 첨도를 확인하였고 세부적인 내용은 <표 1>에 제시하였다. 부모양육태도의 평균은 3.002, 진로적응력의 평균은 2.618, 부모진로대화의 평균은 3.170으로 확인되었다. 친구관계의 평균은 3.056, 자아존중감의 평균은 2.981, 학업성취만족도의 평균은 3.380으로 확인되었다. 왜도, 첨도를 확인한 결과 정규성에도 문제가 없는 것으로 나타났다.

2. 주요변인 간 상관관계

주요변인 간 상관관계를 확인한 결과(<표 2>) 부모양육태도의 자아존중감과의 상관계수가 .532(p<0.01)로 가장 높게 나타나고 있으며 성별은 친구관계와 어머니의 진로대화를 제외하고 다른 변인들과는 유의미한 연관이 나타나지 않았다. 전체적으로 주요변인의 하위요소 간 상관계수를 제외하고 상관계수가 .60을 넘지 않으므로 이 요인들을 회귀식에 변수로 투입할 경우 다중공선성의 문제는 나타나지 않을 것으로 예상할 수 있다.

3. 연구모형 검증

SPSS PROCESS Macro Model 1을 적용하여 부모의 양육태도와 진로적응력 간의 관계를 부모진로대화가 유의미하게 조절하는지 검증하였으며 부트스트랩핑 방식으로 표본을 5,000회 반복 추출하고 95% 신뢰구간에서 조절효과가 나타나는지 분석하였다. 이때 독립변인인 부모양육태도와 조절변인인 부모진로대화는 평균중심화(mean centering) 하였으며, 성별, 친구관계, 교사관계, 학업효율, 자아존중감, 학업성취만족, 학교생활만족도를 공변량에 투입하여 통제하였다.

1단계 회귀분석은 통제변인, 부모양육태도, 부모진로대화를 독립변인으로 투입하여 진로적응력에 미치는 효과를 살펴보았고, 모형의 설명력은 11.5%로 나타났고 회귀식은 F=29.554(p<.001)로 유의미한 것으로 나타났다. 진로적응력에 미치는 통제변인은 친구관계(B=.108, p<.001), 학업열의(B=.132, p<.001), 자아존중감(B=.162, p<.001)이 유의미한 영향을 나타났으며 성별, 교사관계, 학업성취만족도, 학교생활만족도는 유의미한 영향을 미치지 않았다. 독립변인인 부모양육태도(B=.197, p<.001)는 진로적응력에 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었으나 부모진로대화(B=.016, p>.05)는 진로적응력에 유의미한 영향을 미치지 않았다.

2단계 회귀분석은 부모진로대화와 부모양육태도의 상호작용항을 추가한 모형으로 모형의 설명력은 1단계보다 0.2%(p<.05) 증가하였고, 회귀식은 F=4.337(p<0.05)로 모형 적합도가 유의미하였다. 상호작용 변인(B=.074, p<.05)은 진로적응력에 통계적으로 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타나 부모양육태도와 진로적응력의 관계에서 부모진로대화의 조절효과를 확인하였다.

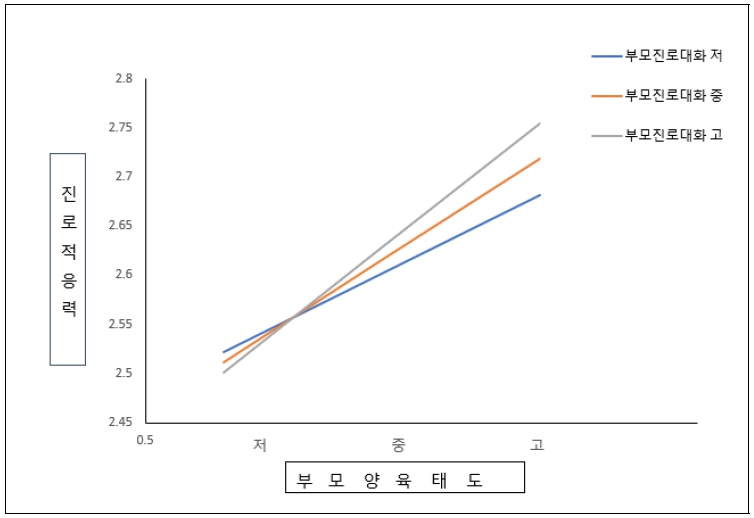

상호작용 변인이 진로적응력에 미치는 효과가 통계적으로 유의미한 것으로 확인되어 조절변인을 상(+SD), 중(0SD), 하(-SD)로 구분하여 부모양육태도가 진로적응력에 미치는 효과(기울기)를 확인하였다. 그 결과, 조절변수가 하(-SD)인 경우의 부모양육태도가 진로적응력에 미치는 효과는 .145(p<.01), 중(0SD)인 경우는 .197(p<.001), 상(+SD)인 경우는 .250(p<.001)으로 나타나 부모진로대화가 높을수록 부모양육태도가 진로적응력에 미치는 효과는 커지는 것으로 나타났다. 그리고 부스트랩핑 결과 하한값과 상한값이 0을 포함하지 않고 있어 모두 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다. 이를 그래프로 나타내면 <그림 2>와 같다.

Ⅴ. 결론 및 논의

본 연구는 중학생이 지각한 부모양육태도와 진로적응력의 관계에서 부모진로대화의 조절효과를 검증하고자 하였다. 결과적으로 부모진로대화는 중학생이 지각한 부모양육태도와 진로적응력의 관계에서 조절효과가 유의미하게 나타났다. 이러한 연구결과에서 구체적인 논의를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 부모양육태도가 진로적응력에 미치는 효과는 개인 및 심리적 요인과 학교요인을 통제한 후에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 부모와 신뢰를 형성하고 안정적인 애착 관계를 형성하는 것이 진로적응력을 높인다(윤석은, 2017; 이정연, 2022; 이현미, 정제영, 2017)는 연구결과와 부모의 자율성 지지(정은교, 안도희, 2018; 정혜린, 2023), 부모의 긍정적 양육태도(이시은, 이재창, 2004), 부모의 성취적 양육태도(김명숙, 이미현, 2019)가 자녀의 진로적응력에 영향을 미치는 것으로 보고한 연구와 일치하는 결과이다. 이러한 결과는 중학생이 부모양육태도를 높게 지각할수록 진로적응력의 수준이 높아짐을 밝힌 것으로 부모관계보다 또래와의 애착관계를 더 중시하며 또래의 영향을 많이 받는 중학생의 경우에도 부모와의 관계 및 부모가 자녀를 대하는 방식이 자녀의 진로적응력에 미치는 영향이 크다는 것을 의미한다. 부모가 자녀의 자율성을 존중하고 선택권을 인정하는 태도로 대할 때, 청소년 자녀는 새로운 시도에 대한 용기를 얻고, 어려운 상황이나 과제 앞에서도 다양한 대안을 모색할 수 있게 된다. 강요나 간섭보다는 자녀의 선택을 지지하는 부모의 태도는 자녀가 자신의 진로를 스스로 결정하는 데 중요한 영향을 미치는 것이다. 또한, 부모가 자녀에게 따뜻한 관심을 기울일 때, 자녀의 특성과 능력에 대해 더 깊이 이해할 수 있으며, 이를 바탕으로 필요할 때는 적절한 안내와 격려를 일관되게 제공할 수 있게 되어 청소년 자녀의 진로적응력 발달에 크게 기여할 것이다(신혜진, 2023). 즉, 자녀는 가정에서 부모가 제공하는 사회적 환경을 통해 자신의 결정에 대한 책임을 경험하며, 이는 자녀가 진로에 대해 더욱 관심을 갖고, 자신의 진로를 통제할 수 있는 능력을 기르는 데 도움을 줄 것이다. 이러한 경험은 자녀가 다양한 경험을 탐구하고, 진로에 대한 확신을 가지며, 지속적으로 노력하도록 유도할 것이다. 결론적으로, 청소년의 진로적응력을 향상시키기 위해서는 부모의 역할이 매우 중요하다고 할 수 있다. 따라서 중학생 자녀를 둔 부모 대상 상담과 교육에서는 부모가 자녀와의 긍정적 관계 형성을 바탕으로 자녀의 진로에 적극적으로 개입하는 것이 자녀의 진로적응력 향상에 도움이 된다는 내용을 강조할 필요가 있다.

둘째, 중학생이 지각한 부모양육태도와 진로적응력의 관계에서 부모진로대화의 조절효과가 확인되었다. 이는 부모와 자녀의 개방적 의사소통(김희수 외, 2005), 가정 내 진로 관련 활동과 대화 빈도(황여정, 2007), 부모와 자녀의 진로관련대화의 빈도(이응택, 최재혁, 2017; 박찬미 외, 2020), 자녀와 부모가 인식하는 대화의 빈도(연은모, 최효식, 2021), 학교생활, 자녀의 흥미와 적성, 자녀의 희망직업과 꿈, 학교 및 학과 선택, 공부와 성적에 관하여 자녀와 나누는 대화의 빈도(박상문 외, 2021; 송보슬 외, 2024)가 자녀의 진로발달에 긍정적인 영향을 준다는 여러 선행 연구와 일치하는 결과이다. 즉, 부모양육태도를 높게 지각하는 중학생은 진로적응력이 높고, 부모양육태도가 높으면서 부모진로대화의 빈도가 높은 경우 진로적응력이 더 높아지며, 부모양육태도를 낮게 지각하면 진로적응력이 낮지만, 부모진로대화가 높은 빈도로 이루어지면 진로적응력이 높아질 수 있음을 의미한다. 기존의 연구에서는 부모양육태도와 부모진로대화를 인과적 관계에서 살펴보며 부모양육태도가 좋으면 부모진로대화를 많이 하게 되어 진로발달에 도움을 주게 됨을 밝혔으나 본 연구에서는 중학생 자녀와의 부모진로대화가 부모양육태도와 진로적응력의 관계에서 조절효과가 있음을 밝혔다는 데 의의가 있다. 부모의 자녀에 대한 긍정적 부모양육태도의 바탕 위에 부모와 중학생 자녀 간 진로대화의 빈도가 많아질수록 부모가 자녀의 흥미와 강점을 탐색하고, 자녀에게 스스로 자신의 진로를 선택할 수 있는 환경을 만들어 주는 기회가 많아질 것이기에 부모진로대화의 빈도는 자녀의 진로적응력 향상을 위한 매우 중요한 요인임을 함의한다. 즉, 부모양육태도점수가 높으면서 부모진로대화의 빈도가 함께 늘어날 때 진로적응력이 더 향상되기 때문에 부모양육태도를 긍정적인 유형으로 바꾸어 나가고 부모진로대화의 빈도를 늘려 청소년 자녀의 진로적응력이 향상될 수 있도록 개입할 필요가 있다. 자칫 부모로부터 독립을 추구하고 간섭을 싫어하는 청소년의 특성 때문에 그들의 진로에 대해 나누는 대화를 강요나 간섭이라 여기고 일상적인 대화의 빈도는 높은 편이더라도 진로에 대한 대화 빈도는 낮을 수 있다. 그러나 이는 자녀의 진로적응력 향상을 위한 올바른 태도가 아니며 부모-자녀의 진로대화의 빈도가 충분하도록 개입하여야 한다. 따라서 중학생 자녀를 둔 부모상담 및 교육에서는 부모-자녀 간의 효과적 의사소통 방법, 그리고 부모들이 청소년 자녀와 나누어야 하는 진로 대화의 내용 등에 대하여 교육하여 부모-자녀의 진로대화가 더 자주 이루어질 수 있도록 촉진할 필요가 있다. 청소년 자녀와의 진로대화빈도를 늘리기 위해서 부모가 자녀와 진로대화를 나눌 때는 일단 들어주는 경청의 자세가 필요하고 자녀가 불확실한 미래에 대하여 느끼는 불안함과 두려움은 줄이면서 다양한 경험을 통해 자신의 진로를 개방적으로 탐색할 수 있도록 격려하고 지원해주는 자세를 갖추어야 한다. 이러한 과정에서 자연스럽게 풍부한 부모의 경험을 청소년 자녀에게 적절하게 공유하고 친절하게 안내할 기회를 갖게 된다면 자녀의 진로적응력 향상에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

결론적으로 본 연구결과를 토대로 시사점을 제안하면 다음과 같다. 첫째, 진로적응력 증진을 위해서는 여전히 부모양육태도가 중요함을 밝혔으며, 진로적응력에 영향을 미치는 주요 변인을 통제한 후에도 부모양육태도가 중요하다는 것으로 도출하였다. 이는 부모가 자녀의 진로 활동과 체험을 지원하는 것뿐만 아니라, 부모양육태도의 변화와 이를 위한 교육이 병행되어야 함을 의미한다. 둘째, 부모양육태도와 더불어 부모진로대화가 자녀의 진로발달을 촉진시키는 역할을 하는 것으로 확인하였다. 따라서, 부모-자녀 간 대화 그리고 진로관련 의사소통 방법 등 자녀가 고민하는 진로를 공감하고 지지하면서 함께 해결하기 위한 대화의 필요성과 진로대화 방법 교육이 반드시 병행될 필요가 있다. 즉, 본 연구는 중학생 시기의 진로적응력 증진을 위해서 청소년 대상의 다양한 진로교육 및 진로체험 활동과 더불어 부모 대상의 진로관련 소통에 대한 개입의 필요성을 밝혔다는 점에서 의의가 있다.

이러한 연구의 의의에도 불구하고 다음과 같은 제한점이 있다. 첫째, 중학교 2학년만을 대상으로 하여 모든 학년의 중학생들에게 일반화하는데 제한점이 있다. 따라서 중학교 1, 2, 3학년을 대상으로 연구가 이루어질 필요가 있으며 나아가 고등학생까지도 확대할 필요가 있다. 둘째, 본 연구에서 사용된 척도는 약식의 척도로 표준화 척도를 사용할 필요가 있다. 본 연구에서 사용된 부모진로대화는 진로대화의 빈도와 관련된 2문항으로 구성되면서 변인의 의미를 충분하게 반영하는 데에는 한계가 있기 때문에 진로대화의 빈도뿐만 아니라 진로대화의 내용과 질을 포함하는 표준화 척도를 사용하여 신뢰도 높은 결과를 도출할 필요가 있다. 셋째, 기존의 연구에서는 부와 모의 특성에 따라 진로대화가 진로결정, 진로정체감에 미치는 영향이 다르다고 제시하고 있다. 이러한 선행연구를 기반으로 부와 모를 구분하여 연구할 필요가 있으며 부, 모가 아닌 양육 책임자, 교사, 상담교사, 또래 등과의 진로대화의 영향을 확인할 필요가 있다.

References

- 교육부 (2021). 교육부연구보고서. 진로자유학기제 운영 매뉴얼.

- 강혜린 (2023). 자율성 지지가 청소년의 진로적응력에 미치는 영향: 자아 존중감과 효능감을매개로 하여. 한국사회복지학회 학술대회 자료집, 10-20.

- 김영지, 최홍일, 유성렬, 이은주 (2022). 2022 아동·청소년 권리에 관한 국제협약 이행 연구 - 한국 아동·청소년 인권실태 : 총괄보고서. 한국청소년정책연구원.

- 김국현, 김진숙 (2021). 한국판 고등학생 진로적응력 척도 타당화; 한국판 진로성숙도 적응력 양식. 청소년학연구, 28(2), 239-269.

- 김명숙, 이미현 (2019). 다문화가정 부모 양육태도가 청소년의 진로적응성에 미치는 영향. 진로교육연구, 32(1), 19-34.

- 김예은 (2018). 진로적응성에 관한 연구동향 분석: 학회지 논문을 중심으로(2006∼2017). 상담교육연구, 1(1), 115-133.

- 김유현 (2022). 가능한 자기에 대한 현상학적 연구: 초등학교 고학년 아동은 무엇을 경험하는가? 서울교육대학교 박사학위논문.

- 김태명, 이은주 (2017). 한국판 청소년용 동기모형 부모 양육태도척도(PSCQ_KA)의 타당화. 청소년학연구, 24(3), 313-333.

- 김한결, 정현희 (2023). 청소년 진로적응력의 유형 분류 및 예측변인 탐색. 청소년학연구, 30(7), 303-324.

- 김혜랑, 정애경 (2021). 초등 진로교육에서 진로적응성 개념의 적용 가능성 탐색. 진로교육연구, 34(4), 83-103.

- 김희수, 홍성훈, 윤은종 (2005). 청소년이 지각한 부모-자녀간의 의사소통과 자기효능감 및 진로결정과의 관계. 한국청소년연구, 16(2), 37-65.

- 노윤신 (2016). 대학생의 진로탐색행동이 진로적응력에 미치는 영향: 불확실성 불관용에 의해 조절된 진로 의사결정 자기효능감의 매개효과. 농업교육과 인적자원개발, 48(3), 107-129.

- 노윤정 (2021). 대학생 진로적응성 영향 요인 관한 메타분석: 기본심리욕구 중요성 중심으로. 차세대융합기술학회논문지, 5(4), 624-636.

- 박상문, 김기중, 김태철, 현병환 (2021). 고등학교 학생의 자아효능감과 부모와 대화가 진로성숙도에 미치는 영향: 학교생활 만족 집단과 불만족 집단 간 비교연구. 한국산학기술학회논문지, 22(1), 149-158.

- 박은규, 이서정 (2018). 대학생 진로적응성 관련 영향 변인에 관한 메타분석. 취업진로연구, 8(3), 35-56.

- 박찬미, 조현경, 김재철 (2020). 부모의 양육태도, 또래애착 및 진로관련대화가 청소년의 진로정체감에 미치는 영향. 청소년학연구, 27(2), 467-492.

- 백승아, 김정희 (2020). 부모의 양육태도와 진로정체감의 관계에서 또래애착과 학교적응의 이중매개효과. 사회심리발달연구, 1(1), 49-60.

- 손은령, 이순희 (2012). 대학생의 낙관성이 진로결정수준과 진로적응성에 미치는 영향. 진로교육연구, 25(3), 181-199.

- 송보슬, 한인순, 조진희, 최승현, 이민희 (2024). 국내 일반고등학교 학생의 부모와의 대화와 학습동기 간의 관계에서 학교 진로활동 참여 만족도와 진로개발역량의 매개적 역할. 진로교육연구, 37(1), 29-53.

- 안진영, 유순화, 신채영, 임애경 (2017). 고등학생의 미래지향시간관과 진로적응성 간의 관계. 청소년학연구, 24(3), 83-104.

- 연은모, 최효식 (2021). 부모-자녀 간 대화 빈도 인식에 따른 진로개발역량, 학업적 특성 차이. 한국산학기술학회논문지, 22(3), 339-351.

- 오성심, 이종승 (1982). 부모의 양육방식에 대한 아동의 지각과 정의적 특성 간의 관계. 한국행동과학연구소 연구노우트, 11(1), 1-15.

- 유기은, 이기학 (2015). 대학생의 낙관성과 진로관여행동의 관계에서 진로적응성과 통제력 착각의 매개된 조절효과 검증. 진로교육연구, 28(2), 65-86.

- 윤석은 (2017). 특성화고 학생들의 부모애착, 진로적응성, 정서지능, 진로결정, 자기효능감의 구조적 관계 분석, 건양대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 윤주선 (2024). 고등학생의 진로적응 유형 잠재프로파일 분석과 예측변인의 영향 검증. 숭실대학교 일반대학원 박사학위논문.

- 이경희, 윤미현 (2011). 청소년의 부모요인, 친구애착 및 자아존중감과 진로성숙도와의 관계. 한국가족복지학, 16(1), 175-199.

- 이동욱 (2023). 잠재프로파일분석을 활용한 청소년의 진로적응력의 유형 분류 및 사회적지지 영향요인 검증. 한국과 국제사회, 7(5), 203-233.

- 이상희 (2009). 대학생의 부모 진로지지 척도 개발 연구. 상담학연구, 10(3), 1539-1553.

- 이수정, 이기성 (2024). 중학생이 인지한 부모양육태도가 진로적응성에 미치는 영향: 그릿의 매개효과를 중심으로. 산업융합연구 (구 대한산업경영학회지), 22(1), 21-31.

- 이시은, 이재창 (2004). 청소년기 애착에 관한 질적 분석 연구. 한국심리학회지, 상담 및 심리치료, 16(2), 207-226.

- 이은경 (2001). 자기효능감이 진로발달에 미치는 영향. 이화여자대학교 대학원 박사학위논문.

- 이응택, 최재혁 (2017). 고등학생의 부모와의 관계 및 부모와의 진로관련대화와 직업결정의 관계에서 진로정체감의 매개효과. 진로교육연구, 30(1), 47-66.

- 이정연 (2022). 부모애착과 진로적응력의 관계에서 성장마인드셋의 매개효과: 대학생을 중심으로. 진로교육연구, 35(1), 41-56.

- 이현미, 정제영 (2017). 중학생의 진로성숙도에 영향을 미치는 요인 분석: 경기교육종단연구(GEPS)를 중심으로. 청소년학연구, 24(2), 117-139.

- 이호진, 김완일 (2016). 특성화 고등학생의 주도성과 진로적응성의 관계에서 진로결정 자기효능감과 강점 활용의 매개효과. 청소년학연구, 23(8), 311-333.

- 임혜림, 김서현, 정익중 (2014). 긍정적 부모양육태도가 청소년의 심리사회적 적응에 미치는 차별적 영향. 청소년복지연구, 16(4), 1-27.

- 장계영 (2009). 대학생 진로적응성 척도 개발. 숙명여자대학교 대학원 박사학위논문.

- 정부민, 김미애 (2023). 청소년이 지각한 부모의 부정적 양육태도가 진로적응력에 미치는 영향: 우울과 학업무기력의 순차적 이중매개효과. 미래청소년학회지, 20(4), 131-153.

- 정은교, 안도희 (2018). 부모 자율성 지지, 진로결정자율성 및 진로적응성 간의 관계: 정당한 세상에 대한 믿음 수준에 따른 다집단 분석. 교육문화연구, 24(2), 399-418.

- 정철영, 이영관, 이승엽, 김동주, 김기민, 이진규, 김도현 (2022). 우리나라 국가 진로교육 정책 동향. 한국진로교육학회, 35(1) 81-109.

- 조아미 (2007). 청소년의 직업결정유형과 직업결정에 영향을 미치는 요인. 청소년시설환경, 5(1), 11-20.

- 조정자, 이종연 (2017). 고등학생의 부모양육태도, 셀프리더십 및 계획된 우연기술과 진로적응성의 관계. 교육연구논총, 38(1), 79-108.

-

추지윤, 이은지 (2023). 청소년 진로적응력 특징 및 영향요인 탐색. 교육논총, 43(3) 139-154.

[https://doi.org/10.25020/je.2023.43.3.139]

- 최재혁, 이응택 (2018). 고등학생의 부모관심, 진로정체감, 직업결정의 관계에서 부모와의 진로대화의 조절된 매개효과. 청소년문화포럼, 53, 75-199.

- 한주원 (2017). 비서학전공 전문대학생의 낙관성과 우울이 진로적응성에 미치는 영향: 인지적 유연성의 매개효과. 비서학 논총, 26(2), 5-30.

- 황여정 (2007). 일반계 고등학생의 진로결정 및 진로정보인지수준 영향요인. 교육사회학연구, 17(1), 131-158.

- 허묘연 (2004). 청소년이 지각하는 부모양육행동척도의 개발 및 타당화 연구. 청소년상담연구, 12(2), 170-189.

-

Astin, H. S. (1984). The meaning of work in women's lives a sociopsychological model of career choice and work behavior. The Counseling Psychologist, 12(4), 117-126.

[https://doi.org/10.1177/0011000084124002]

-

Baumrind, D. (1973). The development of instrumental competence through socialization. Minnensota Symposia on Child Psychology. University of Minnesota Press, 7, 3-46.

[https://doi.org/10.5749/j.ctttsmk0.4]

- Becker, W. C. (1964). Consequences of different kinds of parental discipline. Review of child development research, 1(4), 169-208.

-

Creed, P. A., Muller, J., & Patton, W. (2003). Leaving high school: The influence and consequences for psychological well-being and career-related confidence. Journal of adolescence, 26(3), 295-311.

[https://doi.org/10.1016/S0140-1971(03)00015-0]

-

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3), 487–496.

[https://doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.487]

-

Eccles, J. S. (1994). Understanding women's educational and occupational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement-related choices. Psychology of Women Quarterly, 18(4), 585-609

[https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1994.tb01049.x]

-

Germeijs, V., Verschueren, K (2007). High school students’ career decision-making process: Consequences for choice implementation in higher education. Journal of vocational behavior, 70(2), 223-241.

[https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.10.004]

- Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, an conditional process analysis : A regression-based approach (2ed). NY: The Guilford Press.

- Hartung, P. J. (2015). Life design in childhood: Antecedents and advancement. Handbook of life design: From practice to theory and from theory to practice, 89-102.

- Hill, L. G., & Reddy, J. R. (2013). Parental influences on career development: A review of research. Journal of Career Assessment, 21(4), 523-535.

-

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Monograph: Toward a unifying social cognitive theory career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45, 79-122.

[https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027]

- Rohner, R. P. (1986). The Warmth Dimension: Foundations of Parental Acceptance-Rejection Theory. Beverly Hills, CA.

-

Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life span, life‐space theory. The Career Development Quarterly, 45(3) 247-259.

[https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.1997.tb00469.x]

- Savickas, M. L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. In S. D. Brown & R.W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work, 42–70.

-

Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2011). Revision of the Career Maturity Inventory: The adaptability form. Journal of Career Assessment, 19(4), 355–374.

[https://doi.org/10.1177/1069072711409342]

-

Savickas, J. G., & Porfeli, M. V. (2012). The role of career adaptability in adolescents' career decision making: A study of career exploration and commitment. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 478-488.

[https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.002]

- Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. W. Lent & S. D. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2), 147-183.

-

Savickas, M. (2019). Career counseling (2nd ed.). American Psychological Association Press

[https://doi.org/10.1037/0000105-000]

-

Schaefer, E. S. (1959). A circumplex model for mater behavior. Journal of Abnormal and Social Psychology, 61(1). 106.

[https://doi.org/10.1037/h0041114]

-

Skinner, E., Johnson, S., & Snyder, T. (2005). Six dimensions of parenting: A motivational model. Parenting: Science and practice, 5(2), 175-235.

[https://doi.org/10.1207/s15327922par0502_3]

-

Skorikov, V. B., & Vondracek, F. W. (2011). Occupational identity. Handbook of identity theory and research, 693-714.

[https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7988-9_29]

- Super, D. E. (1957). The psychology of careers: An introduction to vocational development. Harper & Bros.

-

Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. J ournal of Vocational Behavior, 16(3) 282-298.

[https://doi.org/10.1016/0001-8791(80)90056-1]

- Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development, career choice and development: Applying contemporarytheories to practice (2nd ed.). Jossey-Bass.

-

Super, D. E., & Jordaan, J. P. (1973). Career Development Theory. British Journal of Guidance and Counselling, 1, 3-16.

[https://doi.org/10.1080/03069887308259333]

-

Super, D., & Knasel, E. (1981). Career development in adulthood: Some theoretical problems and a possible solution. Brit sh J ournal of Guidance & Counselling, 9(2) 194-201.

[https://doi.org/10.1080/03069888108258214]

- Symonds, P. M. (1949). The dynamic of parent-child relationships. NY: Bureau of Publications Teachers College Columbia University. 39-41.

-

Turner, S. L., Alliman-Brissett, A., Lapan, R. T., Udipi, S., & Ergun, D. (2003). The career-related parent support scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 36(2), 83-94.

[https://doi.org/10.1080/07481756.2003.12069084]

-

Young, R. A., Marshall, S., Domene, J. F., Arato-Bolivar, J., Hayoun, R., Marshall, E., Zaidman-Zait, A, Valach, L. (2006). Relationships, communication, and career in the parent-adolescent projects of families with and without challenges. Journal of Vocational Behavior, 68, 1-23.

[https://doi.org/10.1016/j.jvb.2005.05.001]

- Yousefi, A., Ghassemi, G., & Firouznia, S. (2009). The relationship between academic motivation and academic achievement in medical students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 9(1), 79-84

- Wang, L. K. R., & He, Y. H. (2019). Career adaptability and academic achievement: The role of career exploration and commitment in adolescents. Educational Psychology Review, 31(2), 345-362.