다문화청소년의 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지와 성별의 조절효과

초록

본 연구는 다문화청소년의 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지와 성별의 조절효과를 검증하기 위한 목적으로 시행되었다. 이를 위하여, 본 연구에서는 한국청소년정책연구원의 다문화청소년패널 2기 3차년도 자료를 활용하였다. 다문화청소년의 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지와 성별의 조절효과를 확인하기 위하여 Hayes (2018)의 Process Macro Model 1과 3을 사용하여 조절회귀분석을 실시하였는데, 그 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 다문화청소년의 자아존중감은 이중문화 수용태도에 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 다문화청소년의 부모지지가 높은 경우 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향의 크기가 부모지지가 낮은 경우보다 큰 것으로 나타났다. 셋째, 다문화청소년의 자아존중감과 부모지지의 상호작용이 이중문화 수용태도에 미치는 영향은 남성 다문화청소년보다 여성 다문화청소년의 경우에 더 큰 것으로 나타났다. 이러한 연구결과에 기반하여, 본 연구에서는 다문화청소년의 자아존중감 향상을 통해 이중문화 수용태도를 높일 수 있는 구체적인 실천적, 정책적 함의를 논의하였다.

Abstract

This study was conducted to examine the moderating effects of parental support and gender on the relationship between self-esteem and bicultural acceptance attitudes among multicultural adolescents. For this purpose, data from the second cohort of the Multicultural Youth Panel by the National Youth Policy Institute of Korea were used. A moderated regression analysis was performed using the Process Macro Model 1 and 3 by Hayes (2018) to examine the moderating effects of parental support and gender on the relationship between self-esteem and bicultural acceptance attitudes among multicultural adolescents. The main findings are as follows. First, multicultural adolescents’ self-esteem was found to have a positive effect on bicultural acceptance attitudes. Second, in cases where multicultural adolescents received high levels of parental support, the influence of self-esteem on bicultural acceptance attitudes was greater than in cases with low levels of parental support. Third, the interaction effect between self-esteem and parental support on bicultural acceptance attitude was greater for female multicultural adolescents than for their male counterparts. Based on these findings, this study discussed specific practical and policy implications to enhance bicultural acceptance attitudes by improving self-esteem among multicultural adolescents.

Keywords:

multicultural adolescent, self-esteem, bicultural acceptance attitude, parental support, moderating effect of gender키워드:

다문화청소년, 자아존중감, 이중문화 수용태도, 부모지지, 성별의 조절Ⅰ. 서 론

청소년기는 아동기에서 성인기로 전환되는 과도기적 단계로써, 급격한 신체적, 정서적 발달이 이뤄지는 시기이다. 이 시기 청소년은 자아정체성의 형성과 학업이라는 주요 생애 과업을 수행하며, 친구, 교사, 이웃 등 다양한 주체들과의 상호작용을 통해 사회적 관계를 확장해 나간다(정명순, 김태균, 2014). 하지만 다문화청소년은 두 가지 이상의 문화를 동시에 경험하면서 각 문화를 적절히 수용하고 융화시키는 과업을 동시에 수행해야 하기 때문에, 일반 청소년과 달리 학교생활적응이나 진로 계획 등에 더 많은 어려움을 경험하게 된다(박준성, 최영진, 정태연, 2015; 이래혁, 2022). 다문화청소년이 이중문화를 적절히 수용하고 이를 고유한 정체성으로 발전시키면 학교생활적응, 교우관계 향상, 사회적 역량 증진 등의 긍정적인 결과를 초래하고, 사회적 위축과 우울 등의 심리적 부적응을 감소시키는 것으로 나타났다(박동진, 김송미, 박경아 2022; 유혜영, 백진아, 2022). 그러나 다문화청소년이 이중문화를 적절히 수용하지 못할 경우, 삶의 만족도를 낮추고 학업중단의도를 높이는 것으로 나타나(박동진, 김송미, 2021; 정두수, 백진아, 2020) 다문화청소년의 이중문화 수용태도를 높일 수 있는 구체적인 방안과 그 환경을 적극적으로 탐색할 필요가 있다.

이중문화 수용태도란 원문화와 주류문화 중 어느 하나에 우위를 두지 않고 각각의 문화를 긍정적으로 수용하는 태도를 의미한다(곽지영, 2020). 선행연구에서는 이중문화 수용태도에 영향을 미치는 요인으로 성별, 부모의 교육수준, 거주지역, 경제적 수준 등의 인구사회학적 요인(양계민, 김승경, 김윤영, 정소희, 이정미, 박선영, 2012; 이래혁, 이재경, 2021; 캉리, 최나야, 강소연, 2021)과 문화적응 스트레스, 우울, 사회적지지, 차별 경험 등의 심리정서적 요인(김동욱, 장근호, 조민효, 2023; 김재남, 2022; 양영미, 이선영, 2020; 정두수, 백진아, 2020)을 제시하였다. 그 중, 청소년기가 자신에 대한 가치를 평가하고 자아정체성을 확립하는 시기임을 고려할 때, 다문화청소년의 자아존중감은 문화적응 스트레스를 낮추고 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미치는 주요요인으로 알려져 있다(김은혜, 정선재, 2024; 김한솔, 김규찬, 2023; 이상은, 최나야, 2021). 자아존중감이란 자신을 가치 있게 평가하는 긍정적인 자아개념을 의미하는데(Muris & Otgaar, 2023), 자아존중감이 높을수록 심리적인 안정감이 높고 외부와의 상호작용도 원활한 것으로 알려져 있다(Harris & Orth, 2020). 특히, 다문화청소년에게 있어 자아존중감은 이중문화로 인한 스트레스나 부정적인 감정을 완화하고, 다양한 문화와의 상호작용을 촉진하는 기제로 작용한다(Brown & Chu, 2012). 다수의 선행연구에서도 자아존중감이 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고되었으며(김한솔, 김규찬, 2023; 박일태, 2021; 이상은, 최나야, 2021; 조현지, 김춘경, 2023), 잠재계층성장분석을 통해 이중문화 수용태도의 종단적 변화 양상에 주목한 이수경(2020)은 자아존중감이 높은 다문화청소년이 이중문화를 수용하고 유지하는 집단에 속할 가능성이 더 높다고 보고하였다. 이는 다문화청소년의 자아존중감이 높을수록 다문화청소년이 자신이 속한 주류문화와 부모의 원문화를 모두 긍정적으로 받아들이고, 두 문화의 차이를 조화롭게 통합하려는 태도를 보인다는 것을 의미한다.

한편, 심리내적 자원인 자아존중감과 더불어 이중문화 수용태도에 영향을 미치는 외부자원으로 다문화청소년의 부모지지를 고려해볼 수 있다. 부모지지란 자녀가 자신의 부모로부터 수용되고 안정감을 느낄 수 있도록 부모가 자녀에게 취하는 행동이나 태도를 의미한다(Felson & Zielinski, 1989). 다문화청소년은 부모와의 상호작용을 통해 부모의 문화와 언어, 가치 등을 배우게 되는데, 부모와의 상호작용이 많고 원만한 관계일수록 이중문화를 더 많이 수용하게 된다(Park & Yoo, 2018). 하지만, 부모와의 상호작용이 적고 방임을 경험할수록 특정 문화에 대한 편견을 갖게 되어 이중문화에 대한 수용태도가 낮아지게 된다(심미영, 이둘녀, 박종옥, 2013; 양영미, 조성심, 이선영, 2022). 양영미와 조성심 그리고 이선영(2022)의 연구에서는 부모의 감독과 지지의 수준이 높을수록, 양영미와 이선영(2020)의 연구에서는 부모의 방임적 태도가 낮을수록 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미쳤다고 보고하였다.

청소년의 자아존중감 발달은 부모에 의한 영향을 많이 받기 때문에, 부모요인과 자아존중감 그리고 이중문화 수용태도 간의 관계를 다룬 선행연구에서는 주로 매개모형을 통해 부모지지가 자아존중감을 매개로 이중문화 수용태도에 정적 영향을 미침을 보고하였다(박일태, 2021; 양영미, 조성심, 이선영, 2022). 양영미와 조성심 그리고 이선영(2022)은 다문화청소년이 자각한 부모의 감독 및 지지의 수준이 높을수록, 박일태(2021)의 연구에서는 부모의 양육태도가 긍정적일수록 자아존중감을 매개로 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미친다고 보고하였다. 이러한 선행연구는 자아존중감과 부모지지가 이중문화 수용태도에 미치는 구체적인 경로를 제시하였다는 점에서 의의가 있으나, 부모지지가 보호요인으로써 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 조절하는지를 검증하지 못했다는 한계가 있다. 즉, 청소년의 자아존중감은 부모와의 상호작용을 통해 발달하기 때문에, 청소년의 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향력은 부모지지의 수준에 따라 다를 수 있음을 유추해볼 수 있다.

한편, 청소년이 자각하는 자아존중감, 우울, 스트레스, 사회적지지 등의 심리정서적 수준은 성별에 따라 차이가 있는 것으로 알려져 있다(김중곤, 2024; 백미영, 이소연, 2017; 채수정, 이성규, 2019). 이러한 성별은 이중문화 수용태도에도 영향을 미치는 인구학적 요인으로, 여성이 남성에 비해 이중문화를 더 잘 수용하는 경향이 있는 것으로 알려져 있다(김현철, 모상현, 오성배, 김선희, 백송이, 2015; 유창민, 2020; 이수경, 2020; 이현주, 강현아, 2011; 한수연, 양미석, 박용한, 2020). 이중문화 수용태도의 5년간 변화 추이를 분석한 김현철 외(2015)는 여성이 남성에 비해 이중문화를 더 잘 수용한다고 보고하였다. 잠재계층성장분석을 통해 이중문화 수용태도 변화 유형을 분류한 유창민(2020)의 연구에서는 여성이 남성에 비해 이중문화 수용태도가 상승하는 집단에 속할 가능성이 더 크게 나타났으며, 잠재프로파일 분석을 통해 이중문화 수용태도의 유형을 분류한 이정민과 정혜원(2024)의 연구에서도 여성이 남성에 비해 이중문화를 적극적으로 수용하는 집단에 속할 가능성이 큰 것으로 나타났다.

이러한 선행연구를 근거로 청소년의 심리사회적 발달은 성별에 따라 다르게 나타나며, 스트레스 대처방식이나 자각하는 지지의 수준에도 차이가 있음(신현숙, 구본용, 2001; 우채영, 박아청, 정현희, 2010; Zwicker & Delongis, 2010)을 고려해 볼 때, 부모지지와 자아존중감의 상호작용이 이중문화 수용태도에 미치는 영향은 성별에 따라 차이가 있을 수 있음을 유추해 볼 수 있다. 그러나 지금까지의 선행연구에서는 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 단순경로를 제시했을 뿐, 이 두 변수의 관계에서 부모지지와 성별의 상호작용을 고려하지 못해 다문화청소년의 이중문화 수용태도를 높이기 위한 사회복지적 개입을 다문화청소년의 특성과 처한 환경에 따라 세분화하지 못했다는 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 다음과 같은 연구질문을 통해 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지와 성별의 조절효과를 검증하고자 한다. 본 연구의 구체적인 연구질문은 아래와 같다.

- 연구질문1. 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향은 어떠한가?

- 연구질문2. 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향에 있어 부모지지의 조절효과는 어떠한가?

- 연구질문3. 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향에 있어 부모지지의 조절효과는 성별에 따라 차이가 있는가?

Ⅱ. 문헌고찰

1. 다문화청소년의 특성과 이중문화 수용태도

최근 다문화청소년의 수가 급격히 증가함에 따라 이들의 사회적응에 대한 이해가 적극적으로 요구되고 있다. 교육부(2023)에 따르면, 2023년 기준 다문화 학생의 수는 181,178명으로 2012년 46,954명에 비해 약 4배 정도 증가하였다. 저출산으로 인해 전체 학령인구가 감소하는 추세를 보인 것과 달리, 다문화청소년의 수는 지난 10년 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여왔으며, 2023년 기준 다문화청소년의 수는 전체 학생 수의 약 3.5%를 차지하는 것으로 나타났다(교육부, 2023). 이러한 양적 증가와 함께 다문화청소년은 학교생활적응을 비롯한 삶의 다양한 영역에서 적응상의 어려움을 호소하는 것으로 나타났다. 다문화청소년은 이중언어와 문화에 대한 학습을 학업과 병행하기 때문에 상대적으로 그 부담이 크다. 또한, 학교나 지역사회에서 외모나 억양 등으로 인해 차별이나 따돌림, 소외감 등을 경험할 수 있다(김석준, 2015; 설진배, 2021; 이수민, 양난미, 이아리, 2021). 이로 인해, 다문화청소년의 학업중단율과 우울감의 수준은 비다문화청소년에 비해 높고(조영미, 조강원, 임영식 2021), 삶의 만족도와 자아존중감은 상대적으로 낮게 나타났다(손신영, 2023; 장형순, 박현주, 2019). 다문화청소년의 부적응을 유발하는 다양한 선행요인 중 문화적 요인이 공통배경으로 지목되기에, 다문화청소년의 문화적응의 양상과 그 중요성을 인지할 필요가 있다.

이중문화에 대한 적응의 정도를 나타내는 다양한 척도 중 이중문화 수용태도는 다문화청소년의 문화적응의 수준을 보여주는 대표적인 지표로 활용되고 있다. 이중문화 수용태도란 원문화와 주류문화 중 어느 하나에 우위를 두지 않고 각각의 문화를 긍정적으로 수용하는 태도를 의미한다(곽지영, 2020). 따라서 이중문화 수용태도가 높다는 것은 두 가지 문화를 적절히 수용하며 적응하고 있다는 뜻인데, 이중문화 수용태도의 양상은 Berry(1997)의 문화적응이론을 통해 설명할 수 있다. Berry(1997)는 주류문화와 원문화 각각에 대한 이주민의 수용적 태도에 따라 통합형, 동화형, 분리형, 그리고 소외형으로 적응 유형을 구분하였다. 그중 통합형은 주류문화와 원문화 모두에 개방적인 유형으로, 주류문화를 긍정적으로 수용하면서 모국 문화의 정체성을 유지하는 적응 유형이다(류근필, 2022; 이현주, 강현아, 2011). 이러한 통합형은 타 적응 유형에 비해 문화적응 스트레스가 낮고, 외부와의 적극적인 상호작용을 통해 부적응 문제에 유연하게 대처하는 것으로 알려져 있다(이현주, 강현아, 2011; 정진경, 양계민, 2004; Schmitz & Schmitz, 2022). 체계적 문헌고찰을 통해 적응유형에 따른 정신건강의 수준을 비교한 Choy 외(2021)는 통합형 유형에서 우울, 불안, PTSD 등의 심리적 문제가 타 유형에 비해 가장 낮다고 보고하였다.

이와 같은 선행연구에 근거했을 때, 다문화청소년이 일상에서 경험하는 문화적응 스트레스와 심리적 위축, 낙인감과 같은 부정적 발달산물을 완화하기 위한 보호요인을 탐색하는 것이 우리 사회의 중요한 과업이라고 볼 수 있다. 다문화청소년의 이중문화 수용태도가 높을수록 학업성취와 교우관계, 학교생활적응, 진로 포부, 삶의 만족도가 높아 적응에 유리한 측면이 있다(곽지영, 2020; 박동진, 김송미, 박경아, 2022; 박봉환, 2022). 다문화청소년의 이중문화 수용태도를 중심으로 군집분석을 실시한 이영주와 박륜경 그리고 이수경(2017)은 한국문화와 외국문화 모두에 관심이 적은 유형에서 학교생활적응의 어려움이 제일 높다고 보고하였다. 한편, 이중문화 수용태도는 시간의 흐름에 따라 감소하거나 증가하는 등 역동적으로 변화하는 특징이 있다(김현철 외, 2015; 양영미, 이선영, 2020). 이와 관련하여 김동욱 외(2023)의 연구에서는 다문화청소년이 경험한 초기 차별 경험이 시간이 지난 이후에도 이중문화 수용태도의 감소에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 다문화청소년이 경험하는 부정적인 사건들은 사회적 위축과 낙인감 등을 유발하는 단서가 될 수 있다. 따라서 다문화청소년의 문화적응을 저해하는 위협요인으로부터 이중문화 수용태도를 보호할 수 있는 요인을 탐색하고, 이러한 보호요인이 작용하는 맥락 또한 구체적으로 살펴볼 필요성이 있다.

2. 자아존중감, 부모지지, 이중문화 수용태도의 관계

자아존중감과 부모지지 그리고 이중문화 수용태도 간의 관계는 스트레스 대처이론(Lazarus & Folkman, 2984)을 통해 설명할 수 있다. 스트레스 대처이론에 따르면, 개인은 스트레스 상황에서 이를 평가하고 대처하기 위해 내적·외적 자원을 활용한다. 이 과정에서 자아존중감과 같은 내적 자원은 스트레스 요인을 긍정적으로 해석하거나 극복하려는 태도를 촉진하며, 부모지지와 같은 외적 자원은 심리적 안정감을 제공하여 스트레스 상황에서의 대처 효과를 증진시키는 역할을 한다. 다문화청소년은 문화적응 스트레스, 정체성 혼란, 의사소통 문제 등으로 인해 부정적인 정서와 압박감을 경험하게 되며 이로 인해 이중문화 수용태도가 낮아질 수 있다. 적응을 저해하는 다양한 생활사건 속에서 자아존중감은 다양한 변화에 유연하게 적응할 수 있는 자원으로 작용하며(정옥, 2023), 부모지지는 적응 과정에서 발생하는 좌절, 불안, 우울, 긴장감 등을 완충하는 역할을 하게 된다(김수영, 이성규, 2019). 자아존중감의 발달이 부모에 의해 영향을 받는 점을 고려했을 때(Muris & Otgaar, 2023; Rosenberg, 1965), 부모지지와 자아존중감의 상호작용 또한 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

다문화청소년의 내적 자원인 자아존중감은 자신의 가치, 능력, 중요성에 대한 주관적인 평가를 의미하는데, Rosenberg(1965)는 자아존중감이 높을수록 자기 신뢰와 인내력, 자기표현능력 등이 높고, 우울, 불안, 스트레스, 일탈 등의 심리적 문제를 적게 경험한다고 하였다. 이러한 자아존중감은 적응의 핵심 기제로써 이중문화로 인한 부정적인 인식과 혼란을 감소시키고 양쪽 문화의 교류를 촉진하는 심리적 자원으로써의 역할을 수행한다(유창민, 2020; Brown & Chu, 2012; Nguyen & Bent-Martinez, 2013). 자아존중감이 높을수록 부정적인 경험으로부터 회복되는 속도가 더 빠른데(한광현, 강상경, 2019), 이러한 자아존중감은 특정 문화유형에만 소속되지 않고 보다 다양한 문화와의 접촉을 촉진하는 기제로 작용한다.

부모지지 또한 다문화청소년의 자아존중감 발달에 영향을 미치는 외부요인이자 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미치는 보호요인이다. 자아존중감은 친구, 교사, 형제 등 자신에게 중요한 타인과의 상호작용을 통해 발달하는데, 그중 부모의 감독, 긍정적 양육태도, 애착 등의 친밀한 상호작용이 자아존중감 발달에 제일 핵심적인 요소로 알려져 있다(백승희, 박소영, 정혜원, 2018; Rosenberg, 1965). 부모의 적극적인 지원과 관심은 청소년의 학업성취, 교우관계, 사회적 역량, 진로 태도, 행복감 등 전반적인 생활과 청소년기 과업 수행에 긍정적인 영향을 미친다(윤형덕, 임준, 김태균, 2020; 이정옥, 강영배, 2023). 부모의 지지와 긍정적인 양육태도 그리고 건강한 의사소통방식은 사회적 관계가 가정 내에서 외부로 확장되는 시기 청소년의 심리적 안정감을 제공하여 자립심과 성취감을 느끼는 데 기여하게 된다. 이러한 부모지지는 학교생활과 대인관계를 촉진하여 한국문화의 수용성을 높일 뿐만 아니라 부모문화에 대한 긍정적인 자극과 호기심을 제공하게 된다. 이와 관련하여, 이은정(2019)은 성장혼합모형을 통해 부모지지가 낮을수록 주류문화와 원문화 문화 모두를 수용하지 않는 무집단형에 속할 가능성이 높다고 보고하였으며, 잠재프로파일 분석을 활용한 이정민과 정혜원(2024)의 연구에서는 부모지지가 높을수록 두 문화를 모두 수용하는 집단에 속할 가능성이 높다고 보고하였다.

한편, 부모지지와 자아존중감이라는 두 보호요인은 이중문화 수용태도를 촉진하는 요인으로 직접 작용하기도 하지만, 두 보호요인 간의 상호작용 또한 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 부모지지와 자아존중감 간의 상호작용은 여러 선행연구에서도 확인되었는데, 최미선과 김연옥(2020)의 연구에서는 다문화청소년의 자아존중감과 학교생활적응의 관계에서 부모지지의 조절효과를 확인하였으며, 이래혁(2022)은 다문화청소년의 학교진로교육과 진로태도 간의 관계에서 어머니의 진로지지의 조절효과를 확인하였다. 지금까지의 선행연구에서는 부모지지나 양육태도가 자아존중감에 영향을 미침을 보고하였으나(김아림, 김지혜, 2023; 박일태, 2021, 박정윤, 박현지, 2021; 장혜림, 이래혁, 2019), 두 보호요인 간의 상호작용을 고려하여 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 검증한 연구는 없어 이를 실증적으로 검증하는 연구가 필요하다.

3. 자아존중감, 부모지지, 이중문화 수용태도, 성별의 관계

성별은 인간의 심리적 특성과 사회적응과의 관계에서 그 영향력을 조절하는 변수의 역할을 한다(채수정, 이성규, 2019). 이는 남성과 여성이 외부와 상호작용하고 그 자극을 인식하는 방식에 있어 차이가 있거나 성별에 따라 제공되는 자원이나 기회가 다를 수 있기 때문이다. 이중문화 수용태도의 경우, 여성이 남성에 비해 그 수준이 더 높은 것으로 보고되었는데(곽지영, 2020; 유창민, 2020; 이소연, 2018; 이정민, 정혜원, 2024; 홍민주, 이주연, 2023), 특히 원문화에 대한 수용태도에서 남녀 간의 차이가 있는 것으로 나타났다(오경화, 2011; 최지예, 문의정, 2023). 성별에 따라 이중문화 수용태도에 차이가 있는 이유는 명확하게 밝혀지지 않았으나, 여성이 남성에 비해 대인관계에 더 민감하다는 점 그리고 타인에 대한 공감능력이 남성에 비해 더 발달하여 문화적 수용성이 높다는 점에서 이중문화 수용태도에 차이가 있다고 보는 견해가 존재한다(김중곤, 2022; 은혁기, 2001; 이정민, 정혜원, 2024). 성별을 나눠 다문화청소년의 다문화수용성의 추이를 분석한 김중곤(2022)의 연구에서는 남성 다문화청소년의 문화수용성은 시간이 지남에 따라 감소하는 반면, 여성의 경우 다문화수용성이 증가하는 경향을 보였다. 그러나 잠재성장모형을 통해 이중문화 수용태도의 종단적 추이를 분석한 홍민주와 이주연(2023)의 연구에서는 성별은 모형의 초기값에만 영향을 미쳤을 뿐, 이중문화 수용태도 변화율에는 유의한 영향을 미치지 못한 것으로 나타났다. 즉, 성별이라는 생물학적 요인 자체가 남녀 간 이중문화 수용태도의 차이를 유발할 수도 있지만, 성별에 따라 다르게 제공되는 사회적 기대와 훈육방식 혹은 고유한 경험 등으로 인해 남녀 간 차이가 발생할 수 있음을 가정해볼 수 있다. 따라서 성별이 이중문화 수용태도에 미치는 영향뿐만 아니라 성별이 다른 변수와의 상호작용을 통해 이중문화 수용태도에 영향을 미치는 맥락에 대한 이해가 필요하다.

한편, 이중문화 수용태도에 영향을 미치는 자아존중감과 부모지지의 수준 또한 성별에 따라 차이가 있는 것으로 보고되었다. 먼저 성별에 따라 자아존중감에 차이가 있다고 보는 관점에서는 고정된 성역할에 주목한다. 전통적인 사회에 속한 남성의 경우, 적극적인 자기표현과 개방적인 행동은 남성성에 부합하는 행동으로 여겨지며, 다양한 성취를 경험할 가능성이 높다(Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson, & Rosenkrantz, 1972; Li, Liu, & Song, 2022). 이러한 성공 경험의 축적은 높은 자아존중감을 형성하는 기반이 되지만, 여성의 경우 그렇지 않기 때문에, 남성이 여성에 비해 자아존중감이 높게 형성될 수 있다. 다문화청소년을 대상으로 성별과 자아존중감의 관계를 다룬 일부 선행연구에서도 남성이 여성에 비해 자아존중감의 수준이 높다고 보고하였다. 예를 들어, 다문화청소년의 자아존중감에 영향을 미치는 요인을 분석한 Hnin(2023)는 남성의 자아존중감 수준이 여성에 비해 더 높다고 보고하였으며, 시간의 흐름에 따른 자아존중감 발달의 성차를 분석한 김중곤(2024)은 남성이 여성에 비해 자아존중감이 더 높고, 시간의 흐름에 따라 증가하는 폭도 더 크다고 보고하였다. 그러나 성별에 따른 자아존중감의 차이가 없다는 선행연구 또한 다양하게 존재하며(유혜영, 2023; 정성준, 2024; 최지예, 문의정, 2023), 자아존중감의 하위요인 중 일부 요인에서만 남녀 간의 유의한 차이가 발견되는 등 선행연구의 결과들도 일관되지 않다는 특징이 있다(박신영, 2015; 이윤정, 유희, 이정임, 정재은, 2013). 따라서 자아존중감의 남녀 차이를 고정된 성역할로 한정해 이해하는 데에는 한계가 있으며, 성별과 함께 자아존중감에 영향을 미치는 다문화 요인 등의 사회적 배경을 고려할 필요가 있다.

마지막으로 부모지지도 성별에 따라 지각하는 수준에 차이가 있는 것으로 나타났다. 초등학생을 대상으로 사회적지지의 수준과 정신적 웰빙 간의 관계를 분석한 이형순과 김은향(2018)은 남학생은 부모지지를, 여학생은 친구지지와 교사지지를 더 높게 인식하는 경향이 있다고 보고하였으며, 강문선과 곽현석(2017)의 연구에서는 부모지지가 학교생활에 미치는 긍정적인 영향이 남성 초등학생에게 더 크게 나타났다고 보고하였다. 남성과 여성이 지각하는 부모지지의 수준 차이는 조사 시점에 따라 달라지기도 하는데, 김관숙(2022)은 중학교 1학년부터 2학년까지 부모지지를 지각하는 수준에 있어 성별의 차이가 유의하지 않았지만, 중학교 3학년 이후부터 그 차이가 유의하다고 보고하였다. 부모지지를 지각하는 수준에 있어 성차가 존재한다는 것은 부모지지의 하위요인인 정서적 지지, 도구적 지지, 정보적 지지를 남녀가 각각 다르게 인지하는 것일 수도 있지만, 자녀의 성별에 따라 부모가 제공하는 지지의 강도나 취하는 태도에 차이가 있어 발생하는 것일 수도 있다(강문선, 곽현석, 2017). 그러나 남녀 간 부모지지를 지각하는 수준에 차이가 없거나 여성이 지각하는 부모지지의 수준이 남성보다 높은 경우도 보고되어(김윤희, 김현경, 2020; 서은주, 2021) 부모지지의 성차를 유발하는 다른 사회적 요인에 대한 후속연구가 필요한 실정이다.

지금까지의 선행연구를 요약한 결과, 자아존중감, 부모지지 그리고 이중문화 수용태도는 성별에 따라 그 수준에 차이가 있을 수 있음을 확인할 수 있었다. 그러나 성별이 각각 보호요인과 상호작용하는 결과가 일관되지 않음에도 불구하고, 성별의 영향력을 고려하여 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 다룬 선행연구는 매우 미비한 상황이다. 즉, 지금까지의 선행연구는 성별에 따라 이중문화 수용태도에 차이가 있음을 검증했을 뿐(유창민, 2020; 이소연, 2018; 이정민, 정혜원, 2024; 홍민주, 이주연, 2023), 성별이 다른 보호요인 간의 상호작용을 통해 이중문화 수용태도에 어떠한 영향을 미치는지를 검증하지 못했다는 한계가 있다. 따라서 성별이 각각 자아존중감과 부모지지와 상호작용하여 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 파악하는 것도 중요하지만, 자아존중감과 이중문화 수용태도의 상호작용이 성별에 따라 어떠한 영향을 미치는지도 동시에 고려할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 이러한 선행연구의 한계를 보완하고자 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지와 성별의 조절효과를 검증하고자 한다.

Ⅲ. 연구방법

1. 연구대상 및 자료수집방법

본 연구는 한국청소년정책연구원에서 제공하는 다문화청소년패널(MAPS) 2기 3차(2021년) 자료를 활용하였다. 다문화청소년패널 2기 자료는 급증하는 외국 출생 다문화가정 자녀의 수를 고려하여 2019년에 신규 구축된 데이터로, 모집단은 초등학교 4학년에 재학 중인 다문화가정 학생 17,134명이다. 해당 패널은 국내 입국 전 자녀의 성장 배경, 학교생활, 심리사회적 적응, 신체발달, 부모관계 등 다양한 정보를 종합적으로 제공하고 있으며, 2021년 3차 조사에서는 총 2,271명의 다문화청소년이 참여하였다(한국청소년정책연구원, 2023). 2021년 3차 조사 기준 다문화청소년의 연령은 초등학생 6학년이다.

본 패널은 층화임의추출법과 확률비례추출법을 통해 학교를 선정한 후 해당 학교의 다문화 학생을 연구대상으로 선정하였다. 2기 패널에서는 부모의 국적과 자녀의 출생지에 따라 다문화청소년을 국제결혼가정자녀, 중도입국청소년 그리고 외국인자녀로 구분하였다. 본 연구에서는 외국인 부모 사이에서 태어난 외국인자녀와 한국인과 외국인 배우자가 외국에서 출생한 후 일정 기간 외국에서 성장하다 국내에 입국한 중도입국청소년만을 연구 대상으로 선정하였다. 본 연구에서 활용한 문화적응 스트레스 척도는 3차 조사부터 외국인자녀와 중도입국청소년만을 대상으로 측정되었기 때문에, 전체 457명 중 무응답 데이터를 제외한 360명의 응답을 최종 분석에 활용하였다.

2. 측정 도구

이중문화 수용태도란 서로 다른 두 가지 이상의 문화를 적절히 수용하는 태도를 의미한다(박동진, 김송미, 박경아, 2022). 본 연구에서는 이중문화 수용태도를 측정하기 위하여 노충래와 홍진주(2006)가 개발한 ‘한국 및 몽고 문화태도 평가 척도’를 다문화청소년패널에서 수정 및 발췌하여 사용한 문항들을 그대로 사용하였다. 본 척도는 총 10 문항이며, ‘나는 한국문화를 즐기는 편이다’, ‘나는 모국에 가서 살고 싶다’ 등 한국과 모국 문화의 수용태도를 묻는 문항들로 구성되어 있다. 응답 범주는 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’에서부터 ‘매우 그렇다(4점)’까지 총 4점 리커트 척도로 측정되었으며, 점수가 높을수록 이중문화에 대한 수용태도가 높음을 의미한다. 본 연구에서 이중문화 수용태도 척도의 Cronbach’s α는 .777이며, 문항의 평균값을 분석에 활용하였다.

자아존중감이란 자신의 가치나 역량 등을 평가하는 주관적 판단을 의미한다(Rosenberg, 1965). 본 연구에서는 자아존중감을 측정하기 위하여 다문화청소년패널이 청소년종합실태조사(백혜정, 임희진, 김현철, 유성렬, 2017)에서 활용된 자아존중감 문항의 일부를 수정하여 사용한 문항들을 그대로 사용하였다. 본 척도는 총 3 문항이며, ‘내가 다른 사람들처럼 가치있는 사람이라고 생각한다’ 등으로 구성되어 있다. 응답 범주는 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’에서부터 ‘매우 그렇다(4점)’까지 총 4점 리커트 척도로 측정되었으며, 점수가 높을수록 자아존중감이 높음을 의미한다. 본 연구에서 자아존중감 척도의 Cronbach’s α는 .856이며, 문항의 평균값을 분석에 활용하였다.

부모지지란 자녀에 대한 부모의 애착, 정서적 및 물리적 지원 등 부모가 자녀에게 취하는 행동이나 태도를 의미한다(Felson & Zielinski, 1989). 본 연구에서는 부모지지를 측정하기 위하여 Hernandez가 개발한 학업관련 사회적지지 문항을 김순규(2001)가 수정, 보완한 부모의 교육적 지원 및 기대척도를 사용하였다. 본 척도는 총 6 문항이며, ‘부모님(보호자)은 열심히 공부하라고 격려해주신다’, ‘부모님은 나에게 관심을 보여주신다’ 등의 문항으로 구성되어 있다. 응답 범주는 ‘전혀 그렇지 않다(1점)’에서부터 ‘매우 그렇다(4점)’까지 총 4점 리커트 척도로 구성되었으며, 점수가 높을수록 부모지지가 높음을 의미한다. 본 연구에서 부모지지 척도의 Cronbach’s α는 .889이며, 문항의 평균값을 분석에 활용하였다.

본 연구에서는 남성=0, 여성=1로 성별을 측정하였다.

본 연구에서는 선행연구(유창민, 2020; 이정민, 정혜원, 2024; 캉리, 최나야, 강소연, 2021; 홍민주, 이주연, 2023)에서 이중문화 수용태도에 영향을 미친다고 보고된 거주지역, 주관적 경제수준, 모의 교육수준, 문화적응 스트레스, 교사지지, 친구지지를 통제변수로 설정하였다. 거주지역은 비수도권(=0)과 수도권(=1)으로 이분하여 측정하였다. 모의 교육수준은 고졸 이하(=0)와 대졸 이상(=1)으로 이분하여 측정하였다. 주관적 경제수준, 문화적응 스트레스, 친구지지 그리고 교사지지는 연속형 변수로 측정하였다. 주관적 경제수준은 다문화청소년이 본인 가정의 경제수준에 대한 평가를 의미하며, 점수가 높을수록 주관적 경제수준이 높음을 의미한다. 문화적응 스트레스란 서로 다른 문화를 접촉하고 적응하는 과정에서 개인이 경험하는 긴장 등을 의미한다(Hovey & Magaña, 2002). 본 연구에서 문화적응 스트레스 척도의 Cronbach’s α는 .898이며, 점수가 높을수록 문화적응 과정에서 스트레스를 많이 경험함을 의미한다. 교사지지란 학교생활에서 다문화청소년이 교사로부터 제공받는 관심 등의 지지를 의미한다. 본 연구에서 교사지지 척도의 Cronbach’s α는 .896이며, 점수가 높을수록 다문화청소년이 교사로부터 받는 지지의 수준이 높음을 의미한다. 친구지지란 교내 친구로부터 받는 도움과 격려 등의 수준을 의미한다. 본 연구에서 친구지지 척도의 Cronbach’s α는 .864이며, 점수가 높을수록 친구로부터 받는 지지의 수준이 높음을 의미한다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 IBM SPSS Statistics 25.0 프로그램을 활용하여 다음과 같은 방법으로 자료분석을 실시하였다. 첫째, 연구대상자의 일반적인 특성과 주요 변수의 특성을 확인하기 위해 빈도분석 및 기술통계분석을 실시하였다. 둘째, 각 변인 간의 상관관계를 확인하기 위해 Pearson 상관분석을 실시하였다. 셋째, 다문화청소년의 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지와 성별의 조절효과를 확인하기 위해 Process Macro Model 1과 3을 사용하여 조절회귀분석을 실시하였다(Hayes, 2018). 분석 시 다중공선성 문제를 해결하기 위해 독립변수인 자아존중감과 조절변수인 부모지지는 평균중심화된 값을 투입하였다.

IV. 연구결과

1. 연구참여자의 일반적 특징

본 연구대상자의 일반적 특성은 아래 <표 1>과 같다. 먼저 종속변수인 이중문화 수용태도의 평균은 2.95(SD=0.43), 독립변수인 자아존중감은 3.29(SD=0.53)로 나타났다. 조절변수인 부모지지의 평균은 3.30(SD=0.50)으로 나타났으며, 성별은 남성이 192명(53.3%), 여성이 168명(46.7%)으로 남성이 여성보다 많았다. 통제변수인 거주지역은 수도권 거주자가 240명(66.7%), 비수도권 거주자가 120명(33.3%)으로 수도권 거주자가 더 많았다. 모의 교육수준은 고졸 이하가 221명(61.4%), 대졸 이상이 139명(38.6%)으로 고졸 이하가 더 많았다. 주관적 경제수준의 평균은 2.79(SD=0.615), 문화적응 스트레스의 평균은 1.36(SD=0.44), 교사지지의 평균은 3.87(SD=0.76), 친구지지의 평균은 3.84(SD=0.69)로 나타났다.

2. 주요 변수의 상관관계

본 연구에서는 주요변수 간의 상관관계를 확인하기 위해 피어슨 상관관계 분석을 실시하였다. <표 2>에서 보는 바와 같이, 종속변수인 이중문화 수용태도는 독립변수인 자아존중감(r=.381, p<.01), 조절변수인 부모지지(r=.455, p<.01) 및 성별(r=.107, p<.05)과 유의한 정적 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 독립변수인 자아존중감은 조절변수인 부모지지(r=.540, p<.01)와 유의한 정적 상관관계가 있는 것 나타났으나 성별과의 상관관계는 유의하지 않았다(p>.05). 마지막으로 조절변수인 부모지지와 성별 간의 상관관계도 유의하지 않았다(p>.05).

3. 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지의 조절효과

본 연구에서는 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향력이 부모지지에 의해 조절되는지를 검증하고자 조절회귀분석을 실시하였다. 분석결과는 아래 <표 3>과 같다. 모델1은 독립변수인 자아존중감과 조절변수인 부모지지가 통제변수와 함께 투입된 모델이다. 모델1의 설명력은 27.8%이며, 모델 적합도는 통계적으로 유의하였다(F=27.246, p<.001). 분석결과, 자아존중감(β=.145, p<.01)과 부모지지(β=.274, p<.001)가 이중문화 수용태도에 유의한 영향을 미쳤는데, 이는 자아존중감과 부모지지가 높아질수록 이중문화 수용태도가 높아짐을 의미한다. 다음으로 모델2는 자아존중감과 부모지지의 상호작용항을 투입한 모델이다. 모델2는 모델1에 비해 설명력이 1.7% 상승하였으며, 모형 적합도 또한 통계적으로 유의하였다(F=24.610, p<.01). 자아존중감(β=.149, p<.01)과 부모지지(β=.266, p<.001) 모두 이중문화 수용태도에 유의한 정적 영향을 미쳤으며, 자아존중감과 부모지지의 상호작용항 또한 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다(β=.131, p<.01). 이는 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향이 부모지지에 의해 조절됨을 의미하며, 그 영향이 부모지지가 높은 집단에서 더 큰 것을 의미한다.

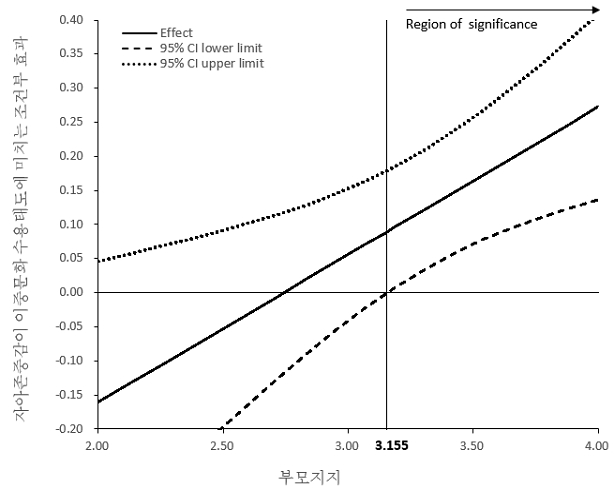

본 연구에서는 부모지지의 어떠한 수준에서 자아존중감이 이중문화 수용태도에 유의한 영향을 미치는지 구체적으로 살펴보기 위해 존슨-네이먼 방법(Johnson–Neyman technique)을 활용하여 상호작용을 탐색하였다. <그림 1>을 통해 알 수 있듯이, 부모지지가 3.155점 이상인 구간부터 신뢰구간에 0을 포함하지 않아 자아존중감이 이중문화 수용태도에 유의한 정적 영향을 미쳤다. 반대로, 부모지지의 수준이 평균(2.95점)보다 낮으면 다문화 청소년의 자아존중감이 이중문화 수용태도에 유의한 영향을 미치지 못함을 의미한다.

4. 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향에서 부모지지와 성별의 조절효과

본 연구에서는 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향 관계에서 부모지지의 조절효과가 성별에 의해 조절되는지를 검증하고자 조절회귀분석을 실시하였다. 구체적인 결과는 <표 4>와 같다.

먼저 모델3에서는 독립변수와 두 조절변수 그리고 통제변수가 투입된 모델이다. 모델3의 설명력은 29.5%이며, 모델 적합도는 통계적으로 유의하였다(F=24.591, p<.001). 분석결과, 자아존중감(β=.146, p<.01)과 부모지지(β=.278, p<.001) 그리고 성별(β=.131, p<.01) 모두 이중문화 수용태도에 유의한 영향을 미쳤다. 이는 자아존중감과 부모지지가 높은 집단일수록, 그리고 남성보다는 여성일 경우 이중문화 수용태도가 높음을 나타낸다. 모델4는 독립변수와 조절변수 간의 이원상호작용항과 삼원상호작용항을 추가로 투입한 모델이다. 모델4의 설명력은 32.9%이며, 모델 적합도는 통계적으로 유의하였다(F=17.120, p<.001). 분석결과, 자아존중감(β=.256, p<.01)과 부모지지(β=.266, p<.001)가 이중문화 수용태도에 유의한 정적 영향을 미쳤으나, 성별은 통계적으로 유의하지 않았다. 추가로 투입한 이원상호작용항은 모두 통계적으로 유의하지 않았지만, 삼원상호작용항은 유의하였다(β=.135, p<.05). 이는 자아존중감이 이중문화 수용태도에 영향을 미치는 관계에서 부모지지의 조절효과가 성별에 의해 조절됨을 나타내며, 부모지지의 조절효과가 남성보다 여성에게 더 큰 것을 의미한다.

다음으로 전체 다문화청소년을 남성과 여성으로 나눠 부모지지의 조절효과를 각각 검증하였다(<표 5>). 모델5는 남성 다문화청소년(n=192)을 대상으로 부모지지의 조절효과를 검증한 모델이다. 모델5의 설명력은 30.7%이며, 모델의 적합도는 통계적으로 유의하였다(F=13.680, p<.001). 분석결과, 자아존중감(β=.244, p<.01)과 부모지지(β=.264, p<.001)는 이중문화 수용태도에 정적 영향을 미쳤지만, 부모지지와 자아존중감의 상호작용항은 통계적으로 유의하지 않았다. 모델6은 여성 다문화청소년(n=168)을 대상으로 부모지지의 조절효과를 검증한 모델이다. 모델6의 설명력은 35.0%이며, 모델의 적합도는 통계적으로 유의하였다(F=14.478, p<.001). 분석결과, 자아존중감과 부모지지의 상호작용이 양의 부호(+)로 유의하였는데(β=.25, p<.001), 이는 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향이 부모지지가 높은 집단에서 더 큰 것을 의미한다. 한편 모델6에서는 조절변수인 부모지지가 이중문화 수용태도에 유의한 정적 영향을 미쳤으나(β=.247, p<.01), 남성과 달리 독립변수인 자아존중감은 이중문화 수용태도에 유의한 영향을 미치지 못했다. 또한, 통제변수인 교사지지의 경우 남성 집단에서는 유의하지 않았으나, 여성 집단에서는 이중문화 수용태도에 유의한 정적 영향을 미쳤다(β=.218, p<.01).

남녀 집단 간 이중문화 수용태도에 유의한 영향을 미치는 변수들의 차이를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 자아존중감과 부모지지의 상호작용항이 여성에게만 유의하다는 것은 여성이 남성에 비해 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향관계에서 부모지지에 의한 영향을 더 많이 받는다고 해석할 수 있다. 둘째, 남성은 자아존중감과 같은 심리내적 지원이, 여성의 경우 교사지지와 같은 외부지지가 이중문화 수용태도에 더 큰 영향을 미친다고 해석할 수 있다. 이러한 연구결과는 다문화청소년의 이중문화 수용태도를 높이기 위한 사회복지적 개입이 성별에 따라 달라질 필요가 있음을 시사한다.

Ⅴ. 결 론

본 연구의 목적은 다문화청소년의 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지와 성별의 조절효과를 검증함으로써, 이중문화 수용태도를 높이기 위한 실천적, 정책적 함의를 제시하는 데 있다. 본 연구의 주요 결과 및 논의는 다음과 같다.

첫째, 다문화청소년의 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 살펴본 결과, 문화적응 스트레스, 교사지지 그리고 친구지지를 통제한 상태에서 자아존중감은 이중문화 수용태도에 정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 자아존중감이 증가할수록 이중문화 수용태도가 증가한다고 보고한 기존 선행연구와 일치하는데(김한솔, 김규찬, 2023; 박일태, 2021; 이상은, 최나야, 2021; 조현지, 김춘경, 2023), 이는 자아존중감이 높을수록 다양한 문화적 자극을 긍정적으로 수용할 수 있는 역량이 높아지기 때문인 것으로 유추해 볼 수 있다(Brown & Chu, 2012).

둘째, 다문화청소년의 부모지지는 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 조절하는 것으로 나타났다. 즉, 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향은 부모지지가 높을수록 큰 것을 의미하는데, 이는 자아존중감과 학교생활적응의 관계에서 부모지지의 조절효과를 검증한 최미선과 김연옥(2020)의 연구결과와 맥을 같이한다. 이러한 연구결과는 부모지지가 다문화청소년의 심리정서적 발달과 전반적인 적응에 긍정적인 요인으로 작용함을 나타낸다. 따라서 다문화청소년의 이중문화 수용태도를 높이기 위해서는 부모지지를 높일 필요가 있는데, 구체적으로 부모와 함께 보내는 시간의 양, 상호작용의 질, 언어적 차이로 발생하는 의사소통의 어려움 등을 종합적으로 고려해야 할 것이다. 또한, 부모지지가 높을수록 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향이 큼을 고려할 때, 부모지지가 낮은 다문화청소년을 발굴하고, 다문화청소년 개인뿐만 아니라 해당 가족 전체를 대상으로 적극적인 사회복지적 개입이 이뤄질 필요가 있다. 낮은 부모지지는 부모의 고의적 방임으로부터 발생하기도 하지만, 양육 지식의 결여, 엄격한 훈육 방식, 경제활동으로 인한 돌봄 공백, 진로 및 진학 관련 지식 부족 등으로 발생하기도 한다(곽윤경, 김미혜, 2019; 오옥선, 김성봉, 2012; 장명림, 권미경, 김혜진, 공요은, 2013). 따라서 다문화청소년 부모의 양육 어려움을 파악하고, 지지적 역할을 촉진시킬 수 있도록 다문화가정 전체를 대상으로 한 가족 개입이 필요할 것이다.

셋째, 다문화청소년의 자아존중감과 부모지지의 상호작용이 이중문화 수용태도에 미치는 영향은 성별에 의해 조절되는 것으로 나타났는데, 부모지지의 조절효과는 여성 다문화청소년이 남성 다문화청소년에 비해 더 큰 것으로 나타났다. 다시 말해, 자아존중감이 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 부모지지가 조절하는 정도가 여성 다문화청소년에서 더 크게 나타났으며, 이는 여성 다문화청소년이 남성 다문화청소년에 비해 부모지지에 더 민감하게 반응하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 연구결과는 스트레스에 대처하는 기제 간의 상호작용이 존재할 수 있으며, 성별에 따라 차이가 존재한다고 보고한 신현숙과 구본용(2001)의 연구결과를 지지한다. 또한, 본 연구 결과 자아존중감과 부모지지의 상호작용은 여성 다문화청소년 집단에서만 유의한 것으로 나타난 반면, 남성 다문화청소년의 경우 자아존중감과 부모지지는 이중문화 수용태도에 유의한 정적 영향을 미쳤을 뿐, 두 변수의 상호작용은 통계적으로 유의하지 않았다. 이는 부모지지와 학교생활적응의 관계에서 남성이 여성에 비해 부모지지의 영향을 더 많이 받는다고 보고한 강문선과 곽현석(2017)의 연구와 상반되는 결과이다. 이러한 차이는 본 연구가 다문화청소년을 대상으로 한 반면, 강문선과 곽현석(2017)의 연구는 비다문화청소년을 대상으로 했기 때문에 발생한 것일 수 있다. 즉, 다문화 배경에서 비롯된 문화적·언어적 차이가 남녀 간 사회적지지에 대한 인식 수준의 차이에 영향을 미쳤을 가능성을 유추해 볼 수 있다.

넷째, 다문화청소년의 이중문화 수용태도에 미치는 영향요인에는 성별의 차이가 있는 것으로 나타났다. 교사지지는 여성 다문화청소년 집단에서 이중문화 수용태도에 유의한 정적 영향을 미쳤지만, 남성 다문화청소년에게서는 유의하지 않았다. 이는 초등학생의 교사지지가 정신적 웰빙에 미치는 영향이 남성보다 여성에게서 더 크다고 보고한 이형순과 김은향(2018)의 결과와 맥을 같이한다. 이러한 결과는 이중문화 수용태도를 높이기 위한 방식으로 부모지지 외에 다양한 사회적 지지를 고려해볼 수 있으며, 그 과정에서 성별의 영향력을 고려할 필요가 있음을 시사한다.

본 연구의 결과를 토대로 다문화청소년의 자아존중감 향상을 통해 이중문화 수용태도를 높이기 위한 실천적, 정책적 함의는 다음과 같다.

첫째, 자아존중감이 낮은 다문화청소년을 발굴하고 자아존중감을 높일 수 있는 프로그램과의 연계가 필요하다. 자아존중감이 낮은 다문화청소년은 학교 내에서 대인관계에 어려움을 겪거나 차별과 따돌림으로 인해 심리적 고립감을 느끼기 쉬우며, 학업 성취와 사회적응에 어려움을 호소할 수 있다(백성은, 2023). 이러한 다문화청소년을 효과적으로 발굴하기 위해서는 학교 차원에서 실시하는 정기적인 심리검사를 통해 적응에 어려움을 겪는 다문화청소년을 조기에 발견할 필요가 있다. 또한, 담임교사 및 학교사회복지사, WEE 클래스 상담사와 협업하여 다문화청소년의 행동 특성을 파악하고, 지원이 필요한 청소년을 신속히 파악해야 할 것이다. 한편, 학급 친구들을 통해서도 반에서 소외되거나 적응에 어려움을 겪는 다문화청소년을 파악할 필요가 있을 것이다. 이후, 다문화청소년의 사회적응을 돕는 공적체계로 가족센터(구 다문화가족지원센터)와 적극적으로 연계할 필요가 있다. 가족센터에서는 다문화청소년을 대상으로 진로설계, 기초학습, 이중언어교육지원, 사회기술훈련 등 학교 및 사회적응에 도움이 되는 여러 프로그램들을 제공하고 있다. 또한, 여성가족부 산하 이주배경청소년지원재단에서는 전국 레인보우스쿨을 통해 중도입국청소년을 비롯한 다문화청소년의 입국초기 사회적응교육, 기초 한국어 교육, 자아존중감 향상을 위한 집단상담, 방과 후 보충교육, 대학 진학 컨설팅, 부모상담 등 다문화청소년의 특성 및 상황에 맞춰 필요한 서비스를 다양하게 제공하고 있다(이주배경청소년지원재단, 2024). 따라서 사회적응에 어려움을 겪고 있는 다문화청소년을 선제적으로 발굴하고 관련 기관과의 연계시스템을 구축하여 보다 효율적이고 체계적인 서비스를 제공해야 할 것이다.

둘째, 이중문화 수용태도를 높이기 위한 개입은 다문화청소년 개인뿐만 아니라 그 가정 전체에 대한 개입으로 확대될 필요가 있다. 청소년기의 자아존중감 발달은 부모에 의한 영향을 많이 받기 때문에, 가족은 청소년의 심리사회적 발달에 매우 중요한 역할을 한다(김진경, 김혜연, 2013). 그러나 다문화청소년 가정의 부모는 자녀 양육에 필요한 진로와 학업 등에 대한 정보를 획득하는 데 많은 어려움을 겪는 것으로 알려져 있으며(여성가족부, 2019), 경제적인 이유로 자녀와 떨어져 지내거나 대화할 수 있는 시간이 부족해, 정서적 교류가 충분히 이뤄지기 어려운 상황에 있다. 이러한 상황은 부모가 제공하는 지지의 강도를 약화시키거나 자녀가 인식하는 부모지지의 수준을 낮추는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 다문화청소년 가정의 부모가 지지의 중요성을 인식하고, 부모-자녀 의사소통 훈련, 영양 및 건강 관리, 학습지도 등 양육기술을 학습할 수 있도록 교육을 제공해야 한다. 이를 위해 다문화가족 방문교육, 가족상담 등의 서비스를 홍보하여 활용 접근성을 높이고, 지역사회 내 가족센터, 고용복지플러스센터, 지역사회복지관, 레인보우스쿨 등 유관기관 간의 협력을 통해 가족기능을 강화해야 할 것이다.

셋째, 자아존중감과 부모지지 증진을 통해 이중문화 수용태도를 높이기 위해서는 성별의 차이를 고려한 프로그램을 계획할 필요가 있다. 특히, 여성 다문화청소년이 남성에 비해 부모지지의 영향을 더 크게 받는다는 점을 고려했을 때, 부모-자녀 간 의사소통 교육, 정서적 소통을 강화하는 가족 상담 프로그램, 문화체험 활동 등을 집중적으로 시도해 볼 수 있을 것이다. 또한, 부모지지 이외에도 교사지지를 통해 이중문화 수용태도를 촉진해 볼 수 있을 것이다. 교사의 적극적인 지지는 심리적 위축과 학교적응의 스트레스를 완화하는 것으로 알려져 있다(김성수, 2013). 따라서 교사 교육을 통해 다문화 청소년에 대한 사회적지지의 필요성을 인지시키고, 문화적 스트레스나 부적응, 정체성 혼란을 경험하고 있는 교내 다문화청소년을 발굴하고 멘토링을 할 수 있도록 해야 할 것이다. 한편, 남성 다문화청소년의 경우 부모지지와 자아존중감의 상호작용은 유의하지 않았으며, 친구지지와 교사지지 또한 이중문화 수용태도에 유의한 영향을 미치지 못했으나 자아존중감과 부모지지는 개별변수로써 이중문화 수용태도에 긍정적인 영향을 미쳤다. 따라서 남성 다문화청소년에게도 부모-자녀 간 관계를 증진할 수 있는 가족 프로그램을 제공하되, 자아존중감을 높이는 방식으로써 개인적 성취감을 높이는 목표 설정 프로그램이나 사회기술 훈련 및 리더십 개발 프로그램을 병행하여 제공하는 것이 효과적일 수 있다.

본 연구는 스트레스 대처이론(Lazarus & Folkman, 1984)을 적용하여 자아존중감과 이중문화 수용태도의 관계에서 부모지지의 조절효과를 검증하였다는 점에서 의의가 있다. 본 연구에서는 자아존중감을 내적 자원으로, 부모지지를 외적 자원으로 설정하여 두 변인의 상호작용이 성별에 따라 어떠한 차이가 있는지를 검증하였다. 이를 통해 다문화청소년의 이중문화 수용성을 높이기 위한 구체적인 개입방법을 다문화청소년의 성별과 부모지지의 수준을 고려하여 제시하였다. 또한, 본 연구에서는 층화임의추출법과 확률비례추출법을 적용한 한국청소년정책연구원의 다문화청소년패널(MAPS) 2기 3차 자료를 활용하여, 대표성 높은 데이터를 기반으로 분석을 수행하였다는데 큰 의의가 있다.

그럼에도 불구하고, 본 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 문화적응 스트레스를 통제변수로 설정하였지만, 이차자료의 한계로 스트레스 대처이론의 주요 개념인 스트레스 요인과 대처 전략의 구체적인 역할을 명확히 규정하지 못했다. 따라서, 후속연구에서는 문화적응 스트레스나 차별 경험 등의 스트레스 요인이 자아존중감 및 부모지지와 상호작용하여 이중문화 수용태도에 미치는 영향을 보다 면밀히 검증해야 할 것이다. 둘째, 본 연구에서는 중도입국청소년과 외국인자녀로 연구대상을 한정하였기 때문에, 국제결혼가정자녀가 제외되어, 연구결과를 전체 다문화청소년에게 일반화하는 데에는 한계가 있다. 셋째, 본 연구는 관측변수를 활용하였기 때문에, 이중문화 수용태도의 질적인 측면을 관찰할 수 없다는 한계가 있다. 즉, 같은 점수라도 해당 점수가 원문화에 대한 수용태도가 높은 것인지, 한국문화에 대한 수용태도가 높은 것인지를 알 수 없어 해당 다문화청소년이 동화형인지 혹은 분리형인지를 구분할 수 없다는 한계가 있다. 이와 같은 한계를 극복하기 위해 후속연구에서는 잠재변수를 통해 이중문화 수용태도의 하위요인을 구분하여 자아존중감과 부모지지가 이중문화 수용태도의 하위요인에 미치는 영향을 파악하고, 성별의 차이를 구체적으로 비교 분석해야 할 것이다.

References

- 강문선, 곽현석 (2017). 초등학교 고학년 학생이 지각하는 부모지지가 학교생활적응에 미치는 영향: 성별의 조절효과를 중심으로. 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지, 7(4), 663-671.

- 곽윤경, 김미혜 (2019). 개발도상국 출신 이주남성의 자녀 양육 경험에 관한 연구. 다문화사회연구, 12(2), 5-34.

- 곽지영 (2020). 다문화가족 자녀의 이중문화수용태도 변화유형에 따른 학교적응에 관한 연구. 한국사회복지조사연구, 65, 165-188.

- 교육부. (2023). 2023년 교육기본통계 조사 결과 발표.

- 김관숙 (2022). 다문화청소년의 가족지지와 삶의 만족도에 대한 종단연구. 박사학위논문. 조선대학교 대학원.

- 김동욱, 장근호, 조민효 (2023). 잠재성장모형을 활용한 다문화가정 청소년의 차별인식이 사회적 위축에 미치는 영향 연구: 이중문화수용태도의 매개효과를 중심으로. 현대사회와 행정, 33(3), 1-37.

- 김석준 (2015). 다문화가족 청소년의 특성이 차별경험에 미치는 영향에 관한 연구. 아세아연구, 58(3), 6-41.

- 김성수 (2013). 청소년이 지각하는 가족관계가 우울/불안, 위축행동, 공격성에 미치는 영향. 청소년상담연구, 21(2), 343-364.

- 김수영, 이성규 (2019). 중도 입국청소년의 문화적응에 가족 지지가 미치는 영향. GRI 연구논총, 21(2), 51-73.

- 김순규 (2001). 청소년의 학업중퇴 결정요인 농촌지역을 중심으로. 석사학위논문. 전북대학교 대학원.

- 김아림, 김지혜 (2023). 외국계 어머니의 부모효능감과 자아존중감이 다문화 학생의 심리사회적 적응에 미치는 영향: 부모지지의 매개 효과를 중심으로. 현대사회와 다문화, 13(4), 141-171.

- 김윤희, 김현경 (2020). 다문화가정 청소년 가족지지 및 한국어 능력과 학교적응의 종단적 발달경로: 문화적응 스트레스와 우울의 이중매개효과. 청소년학연구, 27(6), 367-396.

- 김은혜, 정선재 (2024). 다문화가정 중학생의 자아존중감, 문화적응 스트레스, 학교적응 간의 종단적 상호관계: 성별에 따른 다집단 분석 중심으로. 보건사회연구, 44(3), 28-51.

- 김재남 (2022). 다문화 청소년의 문화 적응 스트레스와 국가정체성이 이중문화 수용 태도에 미치는 영향. 한국컴퓨터정보학회논문지, 27(10), 203-210.

- 김중곤 (2022). 다문화청소년의 다문화수용성에 영향을 미치는 요인 및 발달의 성 차이. 한국범죄학, 16(2), 35-50.

- 김중곤 (2024). 다문화 청소년의 자아존중감 발달: 영향요인 및 성별 차이. 현대사회와 다문화, 14(2), 99-128.

- 김진경, 김혜연 (2013). 청소년의 미래기대에 대한 연구: 자아존중감과 사회적 지지를 중심으로. 대한가정학회지, 51(2), 173-186.

- 김한솔, 김규찬 (2023). 중도입국청소년의 문화적응 스트레스가 학교적응에 미치는 영향: 자아존중감과 이중문화 수용태도의 이중매개효과. 학교사회복지, 63, 1-25.

- 김현철, 모상현, 오성배, 김선희, 백송이 (2015). 다문화 청소년 종단조사 및 정책방안 연구Ⅲ. 한국청소년정책연구원.

- 노충래, 홍진주 (2006). 이주노동자 자녀의 한국사회 적응실태 연구: 서울경기지역 몽골출신 이주노동자 자녀를 중심으로. 한국아동복지학, 22, 127-159

- 류근필 (2022). 다문화가정의 문화변용 유형과 문화적응 스트레스: 한국어능력과 사회적 관계망의 조절효과를 중심으로. 사회과학연구, 33(4), 237-258.

- 박동진, 김송미 (2021). 다문화 청소년의 이중문화 수용태도가 학업적응에 미치는 영향: 자아존중감과 교우관계의 순차적 매개효과. 융복합지식학회논문지, 9(2), 157-167.

- 박동진, 김송미, 박경아 (2022). 다문화 청소년의 이중문화 수용태도가 삶의 만족도에 미치는 영향: 사회적 역량과 자아존중감의 연속다중매개효과. 디지털융복합연구, 20(5), 803-812.

- 박봉환 (2022). 다문화가정 청소년의 이중문화수용태도가 학교생활적응에 미치는 영향: 성취동기의 매개효과. 복지와 문화다양성연구, 4(1), 21-39.

- 박신영 (2015). 다문화에 대한 청소년의 자아존중감과 사회적 거리감이 다문화 수용성에 미치는 영향. 석사학위논문. 제주대학교 대학원.

- 박일태 (2021). 다문화 청소년의 부모 양육태도와 이중문화수용태도에 대한 자아존중감의 매개효과와 조절효과. 디지털융복합연구, 19(2), 539-548.

- 박정윤, 박현지 (2021). 다문화 청소년의 이중언어능력이 자아존중감에 미치는 영향: 부모 지지의 매개효과를 중심으로. 다문화와 평화, 15(2), 157-181.

- 박준성, 최영진, 정태연 (2015). 다문화가정 초등학생의 학교생활적응에 관한 질적 연구. 한국심리학회지, 문화 및 사회문제, 21(4), 719-738.

- 백미영, 이소연 (2017). 모의 과보호가 중학생 자녀의 우울증상에 미치는 영향: 기본 심리욕구의 매개효과. 아동학회지, 38(3), 5-18.

- 백성은 (2023). 다문화가정 청소년이 지각한 부모 방임적 양육태도가 학업중단의도에 미치는 영향: 이중문화수용태도와 자아존중감의 직렬다중매개효과. 인문사회 21, 14(3), 3859-3874.

- 백승희, 박소영, 정혜원 (2018). 분할함수 성장혼합모형을 적용한 다문화 청소년의 삶의 만족도에 대한 종단적 변화추정. 교육학연구, 56(1), 187-217.

- 백혜정, 임희진, 김현철, 유성렬 (2017). 2017년 청소년종합실태조사. 여성가족부.

- 서은주 (2021). 중도입국 청소년의 우울에 영향을 미치는 요인 연구: 매개효과와 성별의 차이를 중심으로. 박사학위논문. 서울대학교 대학원.

- 설진배 (2021). 이주배경 청소년의 차별 경험과 적응 과정에 관한 질적 분석. Crisisonomy, 17(4), 99-121.

- 손신영 (2023). 다문화 청소년의 삶의 만족도에 미치는 영향요인 분석: 다문화청소년패널조사를 활용하여. 다문화건강학회지, 13(2), 1-13.

- 신현숙, 구본용 (2001). 청소년의 스트레스 대처방식과 적응과의 관계. 청소년상담연구, 9, 189-225.

- 심미영, 이둘녀, 박종옥 (2013). 다문화가정 아동의 사회적 지지가 학교적응에 미치는 영향: 이중문화적응의 매개효과를 중심으로. 학교사회복지, 25, 233-254.

- 양계민, 김승경, 김윤영, 정소희, 이정미, 박선영 (2012). 다문화가족 아동ㆍ청소년의 발달과정 추적을 위한 종단연구 III. 한국청소년정책연구원.

- 양영미, 이선영 (2020). 부모의 방임이 다문화청소년의 이중문화 수용태도에 미치는 영향: 문화적응 스트레스와 사회적 위축을 중심으로. 다문화교육연구, 13(4), 129-149.

- 양영미, 조성심, 이선영 (2022). 다문화청소년이 지각한 부모의 감독 및 지지와 이중문화 수용태도의 관계: 자아존중감을 중심으로. 다문화교육연구, 15(1), 45-63.

- 여성가족부. (2019). 2018 전국다문화가족실태조사 연구.

- 오경화 (2011). 다문화 가정 청소년의 한국문화수용성과 학교생활적응에 관한 연구. 대한가정학회지, 49(9), 83-97.

- 오옥선, 김성봉 (2012). 근거이론 패러다임 모형으로 다문화가정 어머니의 자녀양육경험 들여다보기. 한국심리학회지, 문화 및 사회문제, 18(2), 235-260.

- 우채영, 박아청, 정현희 (2010). 성별 및 학교 급별에 따른 청소년의 인간관계, 스트레스, 우울과 자살 생각 간의 구조적 관계. 교육심리연구, 24(1), 19-38.

- 유창민 (2020). 다문화가정 청소년의 이중문화수용태도 변화 유형. 다문화사회연구, 13(3), 73-107.

- 유혜영, 백진아 (2022). 다문화청소년의 이중문화수용 태도가 우울에 미치는 영향과 사회적 위축의 매개효과. 산업융합연구, 20(10), 113-120.

- 유혜영 (2023). 다문화청소년의 부모지지가 삶의 만족도에 미치는 영향: 자아존중감과 사회적 역량의 매개효과. 박사학위논문. 한세대학교 대학원.

- 윤형덕, 임준, 김태균 (2020). 다문화 청소년의 가족지지, 학교생활적응, 삶의 만족도가 성취동기에 미치는 영향. 효학연구, 32, 51-75.

- 은혁기 (2001). 청소년들의 자기인식, 타인인식, 대인기술 및 대인관계만족에 관한 연구: 학령별ㆍ성별 차이와 상관관계를 중심으로. 청소년상담연구, 9, 136-157.

- 이래혁, 이재경 (2021). 다문화 청소년의 이중문화 수용태도가 진로결정성에 미치는 영향에서 성취동기를 통한 성별의 조절된 매개효과. 학교사회복지, 55, 53-78.

- 이래혁 (2022). 다문화 청소년의 학교 진로교육이 진로태도에 미치는 영향: 외국인 어머니의 진로지지에 따른 조절효과를 중심으로. GRI 연구논총, 24(3), 177-198.

- 이상은, 최나야 (2021). 다문화 청소년의 자아존중감과 삶의 만족도 간의 관계에서 이중문화 경험의 매개효과. 가정과삶의질연구, 39(1), 17-29.

- 이소연 (2018). 다문화가정 청소년의 이중문화수용태도 변화궤적과 관련 요인에 관한 연구. 한국청소년연구, 29(1), 179-208.

- 이수경 (2020). 다문화가정 청소년의 이중문화수용태도와 국가정체성의 발달양상에 따른 잠재계층 분류 및 계층별 예측요인과 문화적응스트레스 탐색. 다문화교육연구, 13(3), 113-139.

- 이수민, 양난미, 이아라 (2021). 다문화 청소년이 학교에서 경험하는 차별에 대한 현상학적 연구. 한국콘텐츠학회논문지, 21(5), 776-793.

- 이영주, 박륜경, 이수경 (2017). 다문화가정 청소년들의 이중문화 수용태도와 심리적 적응 및 학교적응. 교육문화연구, 23(5), 347-372.

- 이윤정, 유희, 이정임, 정재은 (2013). 다문화가정 아동의 신체이미지와 의복행동이 자아존중감에 미치는 영향. 한국의류산업학회지, 15(5), 733-742.

- 이은정 (2019). 다문화청소년의 이중문화수용태도에 대한 종단 연구: 하위 유형별 우울의 변화와 예측 요인 분석. 박사학위논문. 연세대학교 대학원.

- 이정민, 정혜원 (2024). 다문화청소년의 이중문화수용태도 잠재프로파일 분류 예측요인 및 결과변인 차이 검증. 한국교육, 51(1), 5-34.

- 이정옥, 강영배 (2023). 특성화고등학교 청소년의 가족지지, 진로적응성, 진로준비행동 간의 관계에서 진로포부의 조절된 매개효과. 청소년시설환경, 21(4), 25-38.

- 이주배경청소년지원재단 (2024). 주요사업, Available: https://www.rainbowyouth.or.kr/business/educationSupport/businessContents.do

- 이현주, 강현아 (2011). 국제결혼가정 아동의 문화정체감과 문화적응유형 및 심리사회적 적응에 관한 연구. 아동학회지, 32(4), 147-166.

- 이형순, 김은향 (2018). 초등학생이 지각한 친구, 부모, 교사지지와 정신건강과의 구조적 관계에서 성별의 조절 효과. 학습자중심교과교육연구, 18(7), 897-916.

- 장명림, 권미경, 김혜진, 공요은 (2013). 취약가족의 자녀 양육 지원 방안: 다문화가족을 중심으로. 육아정책연구소.

- 장형순, 박현주 (2019). 비다문화 중학생과 다문화 중학생의 우울 관련 요인 비교. 한국학교보건학회지, 32(1), 10-19.

- 장혜림, 이래혁 (2019). 다문화가정 청소년의 부모지지가 자아존중감과 학교적응을 매개로 진로결정수준에 미치는 영향. 학교사회복지, 47, 189-218.

- 정두수, 백진아 (2020). 다문화청소년의 자아탄력성, 이중문화수용태도, 집단따돌림 및 부모양육태도가 학업중단의도에 미치는 영향. 융합정보논문지, 10(10), 161-173.

- 정명순, 김태균 (2014). 청소년활동이 학교생활적응, 학습습관, 학업성취도에 미치는 영향. 청소년문화포럼, 38, 71-90.

- 정성준 (2024). 다문화청소년의 집단따돌림 피해경험이 자아존중감에 미치는 영향. 석사학위논문. 중앙대학교 대학원.

- 정옥 (2023). 다문화가정 청소년의 이중문화수용태도에 따른 잠재집단 분류. 박사학위논문. 성결대학교 대학원.

- 정진경, 양계. (2004). 문화적응이론의 전개와 현황. 한국심리학회지, 일반, 23(1), 101-136.

- 조영미, 조강원, 임영식 (2021). 다문화 청소년의 부모방임이 학업중단위험에 미치는 영향: 삶의 만족도의 매개효과. 청소년복지연구, 23(4), 103-121.

- 조현지, 김춘경 (2023). 사회적 지지가 다문화 청소년의 삶의 만족도에 미치는 영향: 자아존중감과 이중문화수용태도의 이중매개효과. 학습자중심교과교육연구, 23(1), 623-637.

- 채수정, 이성규 (2019). 사회적 지지와 청소년 문제성 도박의 관계에서 성별의 조절효과. 학교사회복지, 48, 25-43.

- 최미선, 김연옥 (2020). 다문화가정 아동의 자아존중감이 학교생활적응에 미치는 영향에서 사회적 지지의 조절효과. 21세기 사회복지연구, 17(1), 169-192.

- 최지예, 문의정 (2023). 다문화가정 청소년의 한국문화수용태도와 외국문화수용태도에 미치는 영향요인 분석. 다문화아동청소년연구, 8(2), 1-30.

- 캉리, 최나야, 강소연 (2021). 다문화 청소년의 소수언어 구사수준: 이중문화 수용태도, 부모의 교육적 지원, 부모-자녀 간 소수언어 사용도의 영향. Human Ecology Research, 59(4), 543-555.

- 한광현, 강상경 (2019). 다문화청소년의 문화적응스트레스와 우울수준 및 자아존중감의 관계. 정신건강과 사회복지, 47(1), 231-257.

- 한국청소년정책연구원 (2023). 다문화청소년패널조사(MAPS) 2기 데이터 제1-3차 조사 데이터 유저가이드.

- 한수연, 양미석, 박용한 (2020). 다문화가정 청소년의 이중문화 수용성 발달양상에 따른 성취동기의 종단적 변화 탐색. 교육문화연구, 26(3), 663-689.

- 홍민주, 이주연 (2023). 다문화 청소년의 이중문화수용태도에 대한 종단 연구: 잠재성장모형의 적용. 교육혁신연구, 33(2), 163-187.

-

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5-34.

[https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x]

-

Broverman, I. K., Vogel, S. R., Broverman, D. M., Clarkson, F. E., & Rosenkrantz, P. S. (1972). Sex‐role stereotypes: A current appraisal. Journal of Social Issues, 28(2), 59-78.

[https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1972.tb00018.x]

-

Brown, C. S., & Chu, H. (2012). Discrimination, ethnic identity, and academic outcomes of Mexican immigrant children: The importance of school context. Child Development, 83(5), 1477–1485.

[https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01786.x]

-

Choy, B., Arunachalam, K., Gupta, S., Taylor, M., & Lee, A. (2021). Acculturation strategies and their impact on the mental health of migrant populations. European Journal of Public Health, 2, 100069.

[https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab164.696]

-

Felson, R. B., & Zielinski, M. A. (1989). Children’s self-esteem and parental support. Journal of Marriage and Family, 51(3), 727–735.

[https://doi.org/10.2307/352171]

-

Harris, M. A., & Orth, U. (2020). The link between self-esteem and social relationships: A meta-analysis of longitudinal studies. Journal of Personality and Social Psychology, 119(6), 1459–1477.

[https://doi.org/10.1037/pspp0000265]

- Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based perspective(2nd ED). New York: The Guilford Press.

- Hnin, H. M. (2023). 다문화 청소년의 자아존중감 관련요인 연구. 석사학위논문. 경희대학교 대학원.

-

Hovey, J. D., & Magaña, C. G. (2002). Exploring the mental health of Mexican migrant farm workers in the Midwest: Psychosocial predictors of psychological distress and suggestions for prevention and treatment. The Journal of Psychology, 136(5), 493-513.

[https://doi.org/10.1080/00223980209605546]

- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer.

-

Li, J., Liu, Y., & Song, J. (2022). The relationship between gender self-stereotyping and life satisfaction: The mediation role of relational self-esteem and personal self-esteem. Frontiers in Psychology, 12, 769459.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.769459]

-

Muris, P., & Otgaar, H. (2023). Self-Esteem and Self-Compassion: A Narrative Review and Meta-Analysis on Their Links to Psychological Problems and Well-Being. Psychology Research and Behavior Management, 16, 2961-2975.

[https://doi.org/10.2147/PRBM.S402455]

-

Nguyen, A. M. D., & Benet-Martínez, V. (2013). Biculturalism and adjustment: A meta-analysis. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(1), 122–159.

[https://doi.org/10.1177/0022022111435097]

-

Park, I. Y., & Yoo, J. P. (2018). The effects of Korean fathers’ acceptance of immigrant mothers’ native language on multiethnic children’s attitudes toward their mothers’ culture. Korean Journal of Child Studies, 39(2), 27-42.

[https://doi.org/10.5723/kjcs.2018.39.2.27]

-

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press.

[https://doi.org/10.1515/9781400876136]

-

Schmitz, P. G., & Schmitz, F. (2022). Correlates of acculturation strategies: Personality, coping, and outcome. Journal of Cross-Cultural Psychology, 53(7-8), 875-916.

[https://doi.org/10.1177/00220221221109939]

-

Zwicker, A., & DeLongis, A. (2010). Gender, stress, and coping. In J. Chrisler D. McCreary (Eds.), Handbook of gender research in psychology. 495-515. New York: Springer.

[https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1467-5_21]