발달장애 아동·청소년 대상 박물관 문화향유 교육자료 개발을 위한 탐색적 연구

초록

본 연구는 발달장애 아동·청소년의 박물관 접근성 향상과 여가생활을 지원을 목적으로, 국립어린이박물관의 발달장애 아동·청소년을 위한 교육자료인 감각지도(Sensory Map) 개발 과정에 대한 탐색적 연구를 수행하였다. 연구 방법은 프리드먼과 프리드먼이 고안한 ADDIE 모형의 교수 설계 절차에 따라 분석, 설계, 개발, 실행, 평가 단계로 수행하였다. 먼저 발달장애인의 박물관 경험과 국내외 발달장애인 대상 교육자료 사례를 분석하였으며, 이를 바탕으로 설계 단계에서 발달장애 아동·청소년을 위한 교육자료의 목적과 방향, 유형을 설정하였다. 다음으로 교육자료에 대한 발달장애 아동·청소년의 의견 수집 과정을 교육프로그램으로 개발하여 실행하였다. 마지막으로 참여자의 의견이 담긴 결과물을 평가하여 교육자료 최종안을 제작하였다. 본 연구는 박물관 공간의 여러 감각 정보를 제공함으로써 발달장애인의 자기결정권을 존중하고, 이들이 박물관의 다양한 교육활동에 참여하기 위한 교육자료의 역할을 모색하며, 박물관의 교육자료 개발 과정에서 발달장애인과 같은 우리 사회 다양한 구성원의 의견을 다각적이고 심층적으로 수집하고 반영할 수 있는 새로운 모델을 제시한다는 점에서 의미가 있다.

Abstract

This study conducted an exploratory study on the development process of the Sensory Map, an educational material for children and adolescents with developmental disabilities at the National Children's Museum, with the purpose of improving museum accessibility and supporting leisure activities for children and adolescents with developmental disabilities. did. The research method was conducted according to the instructional design procedure of the ADDIE model designed by Friedman and Friedman. First, we analyzed museum experiences of people with developmental disabilities and cases of educational materials for people with developmental disabilities at home and abroad, and based on this, we set the purpose, direction, and type of educational materials for children and adolescents with developmental disabilities at the design stage. Next, the process of collecting opinions of children and adolescents with developmental disabilities regarding educational materials was developed and implemented as an educational program. Finally, the results containing the participants' opinions were evaluated and the final draft of educational materials was produced. This study respects the self-determination rights of people with developmental disabilities by providing various sensory information in the museum space, and creates a new way to collect and reflect the opinions of various members of our society, such as people with developmental disabilities, in a diverse and in-depth manner in the process of developing educational materials for museums. It is meaningful in that it presents a model.

Keywords:

developmental disabilities, museum education, sensory map, accessibility, neurodiversity키워드:

발달장애, 박물관 교육, 감각 지도, 접근성, 신경다양성Ⅰ. 서 론

국내외에서 박물관의 공적 기능과 사회적 역할이 강조되고, 우리 사회 다양한 관람객을 박물관으로 끌어들이려는 포용적 박물관에 대한 담론이 대두되면서 장애인의 박물관 접근성 향상을 위한 노력들이 활발히 시도되고 있다. 불과 몇 년 전까지 이들 연구의 대부분이 박물관의 물리적 차원에 머무르고 있었던데 반해(Kinsley, 2016), 최근에는 박물관 현장을 중심으로 인지적 차원과 정보 접근성 측면에서 박물관 전시물에 대한 이해나 정서 및 학습측면에서의 접근 장벽을 허물기 위한 논의로 확대되고 있다. 그 일환으로 해외에서는 박물관 차원에서 자체적으로 수립한 접근성 가이드 안에 전시물 선정이나 박물관에서 생산되는 콘텐츠의 소통적 측면, 직원 교육에 대한 내용들을 새롭게 추가하고 있다(홍해지, 2023). 또한 국내에서는 국공립박물관을 중심으로 인지적 어려움을 가진 발달장애인이나 느린학습자를 위한 읽기 쉬운 자료의 도입이나 통합교육 적용 사례들이 많아지고 있다(국립중앙박물관, 2023; 국립현대미술관, 2024). 이러한 현장에서의 노력에도 불구하고 발달장애 아동·청소년과 이들의 인솔자 및 보호자들의 박물관에서의 부정적인 경험과 여러 어려움들이 보고되고 있다(Taylor Kelsey Kulik & Tina Sue Fletcher, 2016; 홍해지, 김형숙, 2021). 따라서 박물관에 대한 발달장애 아동·청소년의 정서적 장벽과 어려움을 낮추기 위한 실천적 연구와 지원 방안이 논의될 필요가 있다.

한편, 발달장애 아동·청소년에게 박물관은 지역사회에 참여하고 여가생활을 보내기에 유용한 공간이 될 수 있다. 박물관에서 발달장애 아동·청소년은 사회적으로 지켜야 할 규칙을 배우면서 다양한 비장애인과 만나고 소통하는 기회를 가질 수 있으며, 박물관의 전시물을 감상하면서 문화에 대한 감수성을 키울 수 있고, 박물관의 다양한 문화예술교육 활동에 참여하면서 학습과 정서, 사회성 측면에 긍정적인 도움을 받을 수 있다(Snider, 2021; Woodruff, 2019; Woodruff, 2023; Murray, 2024). 이와 같이 여러 선행연구에서 발달장애 아동·청소년에게 박물관 경험이 주는 여러 이점이 보고되고 있지만, 국내 박물관에서 발달장애 아동·청소년에게 제공되는 교육자료의 유형은 다소 제한적이다. 특히 발달장애 아동·청소년이 지닌 의사소통의 어려움으로 인하여 박물관 교육자료의 개발 과정에서 당사자의 의견이 충분히 반영된 사례를 발견하기 어려운 실정이다. 따라서 발달장애 아동·청소년이 박물관 활동에 적극적으로 참여하고 편안한 여가시간을 보낼 수 있도록 더욱 다양한 교육자료의 개발이 필요하며, 박물관 교육자료의 개발 과정에서 당사자의 의견을 다각적이고 심층적으로 취합하고 반영할 수 있는 방안이 강구된다.

이에 본 연구는 발달장애 아동 및 청소년의 박물관 접근성 향상과 여가생활 지원을 위해 국립어린이박물관을 중심으로 발달장애 아동·청소년을 위한 교육자료를 개발하고자 한다.

박물관 교육자료 개발 과정에서 발달장애인 아동·청소년과 보호자, 인솔자의 검토 의견을 수렴하여 당사자가 참여한 박물관 교육자료 개발 사례를 제시하고자 한다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 연구 범위와 대상

본 연구에서 개발할 교육자료의 대상은 지적장애와 자폐범주성 장애를 지닌 만 6세부터 만 18세 사이 학령기에 속하는 아동·청소년으로 설정하였다. 다만, 본 자료의 검토 과정에서 발달장애를 지닌 유아나 어린이의 경우 의사표현이나 소통이 어려울 수 있어, 본 자료의 검토를 위한 연구 참여자는 의사소통과 자기표현이 가능한 성인 발달장애인과 기초학습지원 대상자에 속하는 청소년을 포함하였다. 또한 발달장애 아동·청소년은 박물관 방문 시 대부분 특수교사나 보호자와 동행하므로, 특수교사 및 복지관의 인솔자, 보호자를 연구 대상에 포함하였다.

한편, 국립어린이박물관은 국내에서 최초로 국립기관으로 설립된 독립형 어린이박물관으로, 다양한 전시물의 체험과 문화예술교육을 통해 어린이의 신체 및 정서발달과 경험을 통한 학습이 이루어질 수 있도록 조성된 문화공간이다. 국립박물관으로 기관차원에서 다양한 특성을 지닌 우리 사회 전 구성원을 포용하는데 핵심 가치를 두고 있으며, 대부분의 전시물이 직관적이며 만질 수 있는 체험형으로 구성되어 있어 어린이를 비롯해 발달장애인 청소년이 유용하게 이용할 수 있는 시설이다. 특히 2023년 12월에 개관하여 장애인에 대한 배리어프리 시설과 설비가 잘 갖춰져 있으므로 물리적 장벽 요소를 배제시킬 수 있는 적절한 장소로 판단되어 본 연구 현장으로 설정하였다. 따라서 연구 참여자의 범위는 아동부터 성인기의 발달장애인과 기초학습지원 대상 청소년, 인솔교사, 보호자를 포함하며, 발달장애 아동·청소년 및 동반인 위한 국립어린이박물관의 교육자료를 개발하는 것이다.

본 연구는 문헌연구와 사례조사를 통해 학습자 요구와 과제를 분석한 내용을 토대로 박물관 교육학예사 1명과 특수교사 2명으로 구성된 연구자가 박물관 교육자료 초안을 개발하였다. 다음으로 발달장애인 및 기초학습지원 대상자에 해당하는 아동·청소년과 성인, 인솔자와 보호자를 모집하여 교육자료 초안을 시범적으로 배포(시범운영)하고, 교육자료에 대한 검토 의견을 수렴하였다. 교육자료의 내용 검토에 참여한 발달장애인과 기초학습지원 대상자는 총 13명으로 연령은 6세에서 31세 사이였다. 또한 인솔자는 총 4명으로 모두 세종지역 소재 복지관과 가족센터의 종사자들이었으며, 보호자는 3명이었다. 교육자료의 내용 검토에 참여한 아동·청소년과 인솔자 및 보호자에 대한 정보는 <표 1>과 같다.

2. 자료 수집 및 분석

본 연구는 분석(A)단계에서 문헌연구와 사례조사, 실행(I)단계에서 현장관찰, 인터뷰, 활동지를 수집하는 등 다양한 방법을 통해 연구 자료를 수집하고 분석하였다. 먼저 발달장애 아동·청소년의 박물관 관람 경험에 대한 선행연구를 분석하여 발달장애 아동·청소년을 위한 박물관 교육자료에 대한 학습자 요구를 파악했다. 또한 국내와 해외 박물관의 발달장애 아동·청소년을 위한 교육자료 사례를 조사하여, 본 연구에서 개발할 박물관 교육자료의 유형과 방향성을 모색했다. 이를 바탕으로 연구자 간 논의과정을 거쳐 발달장애 아동·청소년을 위한 국립어린이박물관 교육자료의 구성과 세부내용을 설계하고 초안을 개발하였다.

다음으로 2024년 10월 26일부터 11월 23일까지, 총 6회에 걸쳐 국립어린이박물관에서 발달장애 아동·청소년·성인과 기초학습지원 대상 청소년, 인솔자, 보호자에게 교육자료 초안을 시범적으로 배포하고, 활동지와 인터뷰를 통해 교육자료 초안에 대한 검토의견을 수집하였다. 활동지는 설문조사가 어려운 발달장애인과 기초학습지원 대상자의 인지적 특성을 고려하여 고안한 의견취합 방식으로, 보물찾기나 틀린 그림 찾기, 그림그리기 등 박물관 교육자료 초안에 대한 의견을 놀이 형태의 다양한 방식으로 표현할 수 있도록 구성하였다.

연구자는 박물관에서 참여자가 활동지를 수행하는 과정을 현장 관찰하고, 참여자가 주고받은 대화나 행동을 관찰 기록지에 기록하였으며, 활동지 수행을 마친 후 약 20분 간 교육자료에서 이해하기 어려웠던 점이나 기억에 남는 요소에 대해 질문하고 응답 사항을 기록하였다. 관찰 기록지 내용과 인터뷰 응답 내용, 활동지 결과물을 분석하여 교육자료의 수정 및 개선점을 도출하고, 이를 반영하여 교육자료 최종본을 개발하였다. 연구자는 자료수집 과정에서 연구 참여자의 개인정보 보안 및 권리를 보호하기 위하여, 매 회차 자료 수집 전 연구 목적 및 활용방안에 대해 설명하고 동의를 구했다. 마지막으로 수집 및 연구한 자료를 토대로 최종적으로 개발된 교육자료를 연구자 3명이 함께 분석하여 본 박물관 교육자료의 의미와 활용방안, 개선방안을 논의하고 이를 결론 및 논의에 제시하였다.

3. 연구 절차

본 연구는 발달장애를 지닌 아동·청소년 관람객을 위한 박물관 교육자료를 개발하기 위해, 문헌연구와 사례 분석 및 발달장애인 당사자를 대상으로 검토의견을 수렴하였다. 이를 위해 프리드먼과 프리드먼(Friedman & Friedman, 2001)이 고안한 ADDIE 모형의 교수 설계 절차를 준용하여 분석(Analysis), 설계(Design), 개발(Development), 실행(Implementation), 평가(Evaluation) 순서로 연구 과정을 설계하고 수행하였다. 연구 절차는 위 <표 2>와 같다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 분석(Analysis)

분석 단계에서는 학습자, 과제, 환경, 요구 분석이 이루어진다. 본 연구에서는 문헌연구를 통해 학습자인 발달장애 아동·청소년의 특성과 박물관 경험에 대해 살펴보았다. 또한 국내외 박물관에서 발달장애인 관람객을 위해 배포하는 안내 및 교육자료 사례를 분석하여, 본 연구에서 개발할 발달장애 아동·청소년을 위한 박물관 교육자료의 유형과 방향성을 모색하였다.

발달장애 아동의 부모는 비장애아동의 부모보다 지역사회 활동에 참여하는 측면에서 박물관 경험을 더욱 중요하게 생각하고, 박물관 방문에 대한 욕구도 높았으나, 박물관 참여로 인한 부정적인 감정 경험의 빈도도 더 높은 것으로 나타났다(Antonetti & Fletcher, 2016; Lam et al., 2010). 발달장애 아동과 부모의 박물관 인식을 조사한 선행 연구에서 발달장애 아동의 부모들은 자녀들이 박물관에서 어떻게 행동해야할지 모르고, 자녀에게 맞는 박물관 활동이 부족하며, 박물관 공간의 물리적 장벽으로 인해 박물관 방문에 어려움을 경험하며, 자녀들이 박물관에 가서 할 만 한 활동이 없기 때문에 쉽게 지루해하고 나가고 싶다고 말한다고 응답했다(Taylor Kelsey Kulik & Tina Sue Fletcher, 2016).

또한 장애인은 박물관과 같은 관광지나 문화시설을 방문할 때, 다양한 요소나 상황에 대해 비장애인보다 더욱 민감할 수 있으며, 이에 비장애인에게 존재하지 않는 다양한 기준에 따라 장소를 평가한다(Darcy & Pegg, 2011; Preiffer et al., 2020; Tao et al., 2019). 그 예로 발달장애인을 포함한 여러 신경다양성 관람객은 시각, 청각, 후각 등 여러 감각 자극에 특히 민감할 수 있으며, 이들에게 박물관의 전시물이나 여러 공간에서 나오는 번쩍이는 불, 총소리, 사이렌, 번개 소리, 어둡고 좁은 공간과 같은 높은 강도의 감각 경험은 이명이나 통증, 불안, 발작 등을 유발하는 요인이 될 수 있다. 이러한 감각 과부하는 당사자와 다른 관람객, 박물관의 직원과 소장품의 안전에 위험을 가할 수 있으며, 모든 관람객에게 안전하고 공평한 경험을 제공하지 못한다(Strömberg et al., 2022).

한편, 발달장애인에게 있어 자기결정권은 자기 존중감과 삶의 질을 향상하는데 핵심 요인이지만, 지적능력의 한계가 있어 자신의 삶에 합리적인 결정을 내리기 어려울 것이라는 편견으로 일상생활의 많은 부분에서 다른 사람의 선택을 따르게 되는 삶을 살아왔다(김동화, 김미옥, 2015; 최장원, 2020; 조예상, 2022). 박물관 경험에서도 마찬가지로 대부분의 발달장애인은 보호자나 인솔자, 보조원과 함께 박물관을 방문하며, 박물관 경험에 있어 동행자의 의견에 영향을 더욱 많이 받기 때문에(Darcy & Pegg, 2011; Preiffer et al., 2020; Tao et al., 2019), 자기주도성과 결정권을 향유하지 못할 가능성이 크다. 따라서 박물관에서 발달장애인 스스로 자신의 몸을 사용해 마음껏 주변 환경을 탐색하고, 자기 주도적으로 의사결정을 내릴 수 있게끔 비지시적인 학습 환경이 요구된다.

이와 같은 선행연구 분석에 따라 발달장애 아동·청소년을 위한 박물관 교육자료 개발을 위한 학습자의 요구사항은 발달장애 아동·청소년이 박물관에서 능동적으로 즐겁게 참여할 수 있는 활동을 제시하는 것이다. 또한 발달장애 아동·청소년의 특성을 고려하여 박물관 내 민감할 수 있는 여러 감각 자극들을 미리 안내함으로써, 발달장애 아동·청소년이 박물관의 공간과 전시물을 스스로 선택하고 자율적으로 관람 동선 및 계획을 설계할 수 있도록 도움을 줄 수 있는 자료가 요구된다.

국내외의 여러 박물관에서는 발달장애 아동·청소년의 특성과 다양한 상황을 고려한 교육자료를 제공하고 있다. 그 가운데 대부분의 박물관에서 공통적으로 제공하는 자료는 발달장애인이 민감하게 느낄 수 있는 박물관 공간에 대한 감각 정보를 제공하는 지도(Sensory Map, Sensory Friendly Map, 이하 감각 지도)이다. 감각 지도는 박물관 내의 감각 자극이 높은 영역과 낮은 영역 및 자극 유형을 식별할 수 있도록 표시하여, 감각 자극에 민감한 관람객이 박물관 경험 안팎을 스스로 선택할 수 있도록 하고 과도한 감각 자극으로부터 야기되는 다양한 위험을 예방 및 완화한다(Cieslik, 2024; Fletcher et al., 2018).

누구보다 앞서 선두적으로 감각 지도를 제공한 기관은 미국 스미소니언 박물관(The Smithsonian Institution)으로 알려져 있으며, 2011년 다른 관람객들이 이용하지 않는 오전 시간에 박물관의 조명이나 감각 자극을 낮추고 자폐범주성 장애인 관람객을 위한 관람 시간을 제공하는 “Morning at the Museum” 프로그램을 운영하면서, 여러 감각 친화적인 활동과 함께 감각 지도를 제공했다(shrikant, 2018). 자료 도입이 불과 20년도 되지 않았기 때문에, 감각 지도에 대한 선행연구나 이론적 정립이 충분히 이루어지지 않았으나 영미권 주요 박물관에서 필수적인 접근성 서비스로 흔하게 제공되고 있는 자료이다. 국내외 박물관에서 제공하고 있는 감각 지도 사례를 분석한 결과 감각 지도에 대한 일관되거나 통일된 형태는 없었으나 각 박물관의 성격과 환경에 맞게 다양한 구성과 내용으로 개발되고 있었다. 본 연구에서 조사한 15개 기관의 감각 지도 사례를 <표 3>에 정리하였으며, 이를 종합하여 분석한 내용은 다음과 같다.

먼저, 감각 지도에서 기관별로 감각 정보를 표시하는 방식은 다양했으나 공통적으로 기호나 색상 등을 직관적이고 단순하게 표현하였다. 주로 제공하고 있는 감각은 시각(빛), 청각(소음), 후각(냄새), 촉각(움직이거나 만질 수 있는 것)이었으며 감각 강도에 따라 자극이 높은 구역과 낮은 구역을 구분하였다. 그 중 아일랜드 국립박물관(The National Museum of Ireland)은 빛을 자연광과 인공조명, 디지털 디스플레이로 나누어 제공하고 있으며, 국제첩보박물관(International Spy Museum)은 갑작스러운 감각 자극이 나오는 장소에 대한 정보를 특별히 제공한다. 또한 대영박물관(British Museum)은 감각 자극에 대한 정도를 6단계로 나누어 제시하고 있다. 주목할 점은 많은 사례에서 감각 정보를 세분화하여 자세히 제공하는 만큼, 감각 지도의 대상을 발달장애인에 한정하지 않고 보다 광범위한 영역의 사람들을 위해 자료를 개발하고 있었다는 것이다.

다음으로 여러 사례들에서 감각 지도는 단순히 감각 정보의 전달하는 기능만이 아니라 학습적인 요소를 포함하여 함께 활용할 수 있는 다양한 추가적인 자료들을 제공한다. 그 예로 인디애나폴리스 어린이박물관(Children’s Museum of Indianapolis)은 감각 지도와 함께 박물관에서 일어날 수 있는 여러 사회적 의사소통 상황을 설명하는 소셜 내러티브 자료(social narrative)와 박물관 경험을 계획하고 점검할 수 있는 시각체크리스트(visual checklist)를 제공한다. 미시시피 어린이박물관(Mississippi Children’s Museum)은 감각 지도 뒷면에 보완대체의사소통카드 기능을 할 수 있는 소셜 스토리(social story)가 수록되어 있으며, 헤드폰, 선글라스, 피젯 토이 등이 내장된 가방(sensory backpacks)을 함께 제공한다. 국립현대미술관은 감각 지도에 나의 미술관 여행 계획하기 활동을 수록하고 있으며, 그 외 알기 쉬운 소장품 감상 활동지와 교사 및 보호자를 위한 가이드를 함께 제공한다.

마지막으로 감각 지도를 제작하는 과정에서 발달장애인 당사자의 피드백을 받거나 전문 단체와의 적극적인 협력 관계를 유지하고 있다는 점이 강조된다. 대표적으로 감각 지도의 초기 모델을 제시한 메트로폴리탄미술관(The Metropolitan Museum of Art)은 자체적으로 신경다양성 방문객을 위한 자문 그룹을 구성하고 있고, Autism-Friendly Spaces와 협력하여 감각 정보에 대한 감사를 지속적으로 실시한다. 마찬가지로 감각 지도 개발의 선두적 기관인 스미소니언기관(Smithsocian Institution)도 Morning at the Museum 프로그램을 통해 신경다양성 가족과 정기적으로 협력하고 있다. 또한 휴스턴 자연과학 박물관(Houston Museum of Natural Science)은 Autism Rescue Angels 및 자폐범주성 아동 학교와 협력하여 정기적으로 감각 수준을 평가하고 있다.

2. 설계(Design)

설계 단계는 교육 목표 및 평가 계획 수립, 내용 구성, 교수 학습 매체 선정이 이루어진다. 본 연구에서는 분석 단계에서 살펴본 학습자 요구와 과제 분석 내용을 바탕으로 본 연구에서 개발할 발달장애 아동·청소년을 위한 박물관 교육자료의 목표를 수립하고, 교육자료에 포함될 세부 내용을 구성하였다.

먼저 본 연구에서 개발하고자 하는 교육자료의 목표는 발달장애 아동·청소년이 박물관에서 지켜야할 규칙을 이해하고 지키며, 박물관의 전시물 감상과 체험 활동에 참여하고, 박물관의 여러 공간과 시설을 이용하는 등 박물관 내에서 의미 있고 편안한 여가 시간을 보내는 것이다. 이를 위해 다음 <표 4>와 같이 세부 목표를 설정하였다.

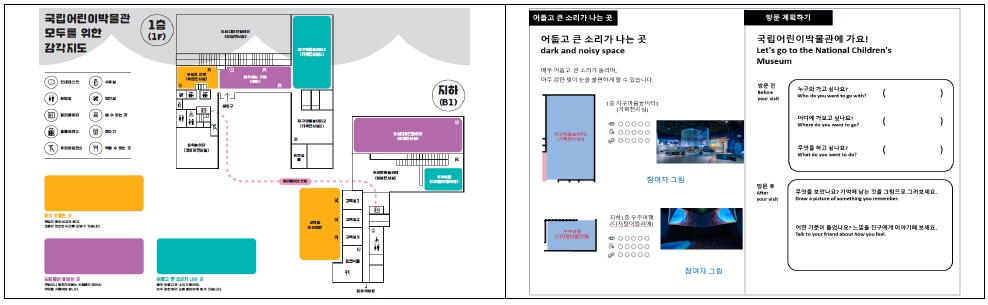

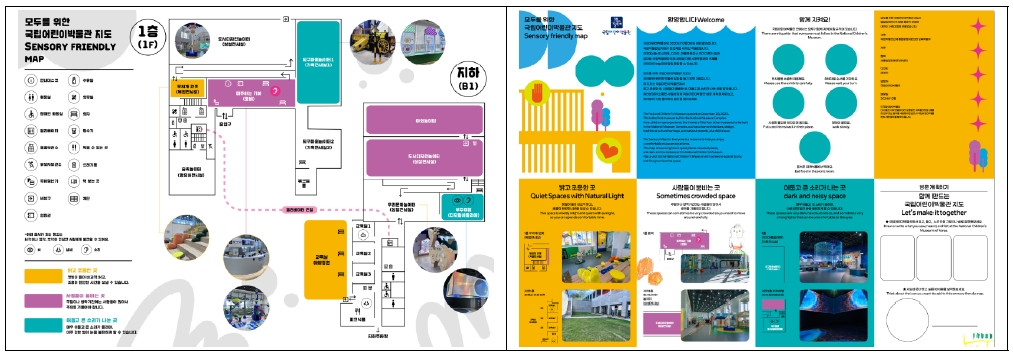

본 연구에서 개발하고자 하는 박물관 교육자료의 유형은 발달장애 아동·청소년을 위한 국립어린이박물관의 감각 정보를 제공하는 지도(Sensory friendly map)이다. 이는 국립어린이박물관 내부 공간에 대하여 채광이나 조명의 밝기, 소음, 냄새, 밀집도 등 발달장애인에게 민감할 수 있는 감각 정보를 제공하며, 주요 전시실이나 교육실 및 편의시설에 대해 안내하는 자료이다. 위의 세부 목표에 따라 발달장애 아동·청소년이 국립어린이박물관의 공간을 파악하는 자료로 기능할 뿐 아니라 박물관에서 지켜야할 사회적 규칙을 학습하고, 발달장애 아동·청소년과 동반하는 교사나 보호자가 박물관 활동을 제시하고 안내하기 위한 자료로 활용할 수 있도록 내용을 구성했다. 따라서 세부 내용으로는 국립어린이박물관의 전시실 및 편의시설을 안내하는 전체 지도와 국립어린이박물관 기관 및 교육자료에 대한 소개, 박물관에서 지켜야할 규칙, 공간에 대한 감각 정보(밝고 조용한 곳, 사람들이 붐비는 곳, 어둡고 큰 소리가 나는 곳) 등이 포함된다. <표 5>는 본 연구에서 개발하고자하는 박물관 교육자료의 구성 요소 및 주요 내용이다.

또한 본 교육자료의 평가는 발달장애 아동·청소년 당사자와 보호자 및 인솔자 등으로부터 검토의견을 받아 분석하고자 했다. 발달장애 아동·청소년이 지닌 언어적 의사소통 및 표현의 제약을 고려하고 검토과정에 대한 정신적·심리적 부담을 완화하기 위해, 검토의견을 취합하는 과정을 교육프로그램으로 설계하여 그림이나 글, 대화 등 다양한 방식을 통해 참여자의 의견을 표현할 수 있도록 하였다. 또한 본 교육자료의 교수 학습 매체는 누구나 익숙하고 쉽게 사용할 수 있는 간단한 필기도구와 인쇄물로 최소화하였다.

3. 개발(Develop)

개발 단계에서는 교수학습지도안, 학습자료, 학습매체의 준비가 이루어진다. 본 연구에서는 발달장애 아동·청소년을 위한 국립어린이박물관 교육자료인 감각 정보 제공 안내자료를 개발하기 위하여 연구자 3명이 나누어 각자 세부 내용을 집필하고 연구자 간 교차 수정을 통해 교육자료 초안을 <그림 1>과 같이 제작하였다.

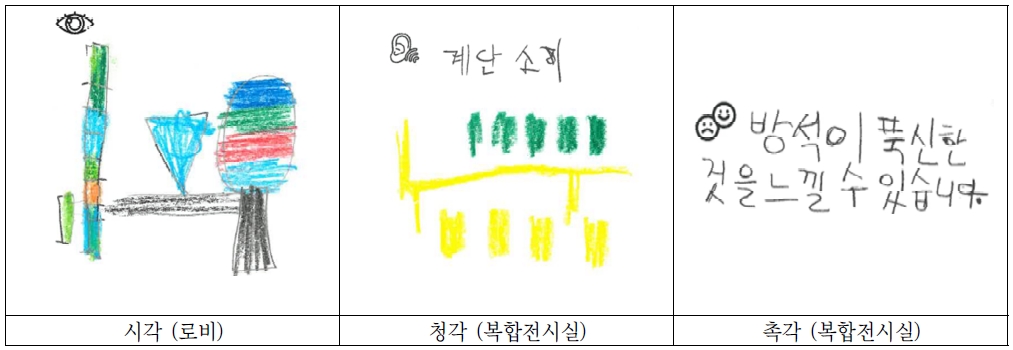

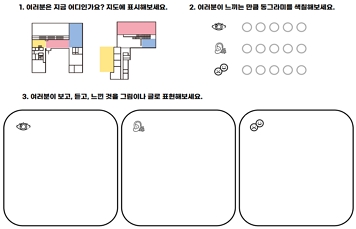

또한 교육자료 초안에 대한 연구 참여자의 검토 의견을 효과적으로 취합하기 위한 과정으로 교육프로그램을 개발하였으며 활동지를 제작하였다. 교육프로그램은 낯선 공간에 대한 적응시간이 비장애인보다 더 많이 소요되는 발달장애인 특성을 고려하여 회당 90분의 총 2회기 과정으로 구성하였다. 1회기의 주제는 ‘국립어린이박물관의 여러 공간을 신체의 다양한 감각으로 경험하기’로, 강사와 함께 국립어린이박물관 전시실과 교육실 등 여러 공간을 탐색하며 밝기, 소음, 밀집도 등 감각에 대해 어떻게 느끼는지 이야기 나누고, 해당 장소에서 보거나 느낀 것을 그림이나 글로 표현하는 활동으로 구성했다. 이를 위한 학습 자료로 강의 발표 자료와 참여자들이 이동하며 그림을 그리거나 글을 쓸 수 있는 활동지 및 필기도구를 준비하였다.

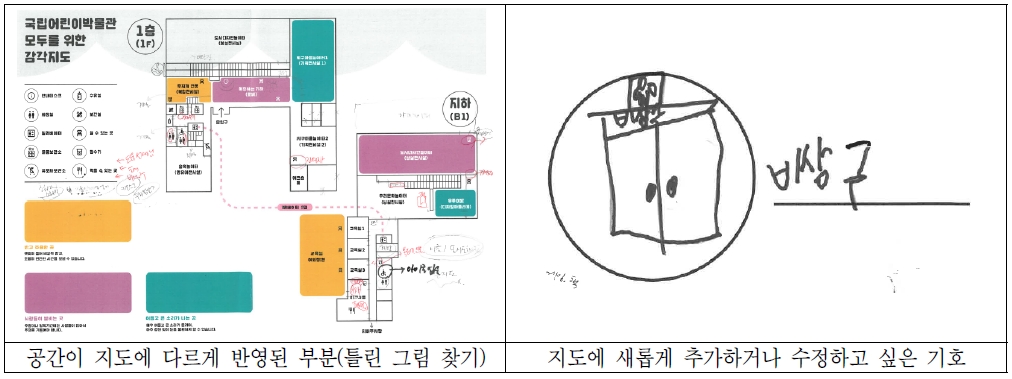

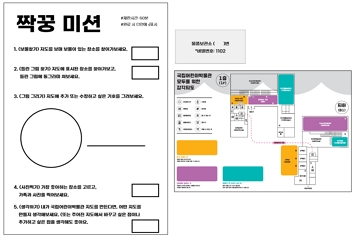

2회기의 주제는 ‘국립어린이박물관에서 보물찾기’로, 보물이 숨겨진 위치를 지도(초안)에서 파악하여 찾아가는 활동을 통해 연구진이 개발한 교육자료 초안이 참여자들이 여러 공간의 위치를 인지하는데 어려움이 없는지 확인하는데 중점을 두었다. 또한 지도(초안)에 표기된 것과 실제 방문한 공간의 다른 점을 찾아 지도에 동그라미 치거나(틀린 그림 찾기), 지도(초안)에 새롭게 추가하거나 수정하고 싶은 기호를 그리고 이름 붙이는 활동을 계획하였다. 2회기 교육프로그램 진행을 위해 지도(초안)와 미션이 적힌 활동지, 제비뽑기 쪽지, 보물(말랑이, 지우개 등이 들어있는 캡슐) 등을 학습자료로 준비했다. 연구 참여자의 교육자료 초안 검토의견을 취합하기 위한 시범운영 교육프로그램의 교육지도안과 활동지는 <표 6>과 같다.

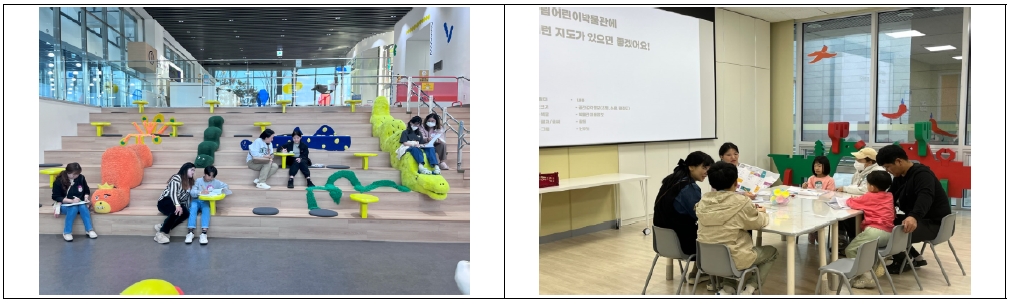

4. 실행(Implementation)

실행 단계는 설계되고 개발된 교육자료를 실제 현장에서 사용하고, 이를 유지하며 변화 및 관리하는 과정이 포함된다. 본 연구는 2024년 10월 26일부터 11월 23일까지, 총 6회에 걸쳐 국립어린이박물관에서 발달장애인과 기초학습대상 청소년, 인솔자, 보호자에게 교육자료 초안을 시범적으로 배포하고, 활동지와 인터뷰를 통해 교육자료 초안에 대한 검토의견을 수집하였다. 연구 참여자의 검토의견을 취합하는 과정을 2회기로 구성된 교육프로그램으로 개발해 시범운영 하였으며, 서로 낮선 참여자들 간의 심리적인 경계나 불편감을 최소화하기 위해 참여자가 소속된 집단별 회당 10명 이내 인원으로 구성해 3차례 진행하였다. 3차례 실행 모두 동일한 연구자 1인이 강사로 교육을 진행하였으며, 연구 참여자가 활동을 수행하는 모습을 현장에서 관찰하고, 그룹별 인터뷰를 실시했다. 3차례의 시범운영 세부 일정 및 참여자 구성은 <표 7>과 같다.

1회기 교육프로그램 진행 순서는 먼저 교육실에서 참여자와 인사를 나누고 국립어린이박물관과 진행할 활동에 대해 소개한 다음, 로비로 이동해 본격적인 활동을 수행했다. 로비에 있는 빠키 작가의 조형 작품이자 관람객이 이용 가능한 의자들에 대해 간단히 소개하고, 로비에서 눈으로 보이는 풍경이나 사물, 소리, 냄새, 감촉 등 감각적으로 인지한 것들을 그림이나 글로 표현하도록 했다. 충분히 관찰하고 파악할 시간을 가진 뒤에 표현활동을 수행하도록 하였으며, 연구자는 참여자에게 공간에 대한 구체적인 질문을 건네고 참여자의 결과물에 반응을 보이면서 참여자의 활동을 촉진했다. 다른 장소로 이동하기 전 참여자의 각 공간에서 완성한 참여자의 글과 그림을 다른 참여자에게 보여주며 서로의 감상의견을 나누도록 하였고, 연구자는 참여자에게 활동지 결과물에 대해 질문하면서 추가적인 정보를 확보하였다. 이후 복합전시실, 디지털아틀리에로 이동하여 같은 활동을 반복한 후 다시 로비에서 만나 결과물을 제출하도록 하고 활동을 종료했다. 1회기 연구 참여자들의 활동지 결과물 예시는 <그림 3>과 같다.

2회기 교육프로그램 진행 순서는 교육실에서 지도(초안)을 배부하고 5가지 미션(보물찾기, 틀린그림 찾기, 기호 제안하기, 사진찍기, 생각하기)을 설명하고 제비뽑기를 통해 각자 보물이 숨겨진 위치를 확인한 다음 각자 활동 수행을 위해 흩어졌다. 연구자는 참여자들이 활동을 수행하는 동안 현장에서 연구 참여자 간 대화나 행동을 기록하고, 활동 중간 교육자료 초안에서 이해하기 어려운 점이나 궁금한 점, 재미있는 점 등을 질문하면서 연구 참여자의 응답을 기록했다. 미션은 두 명이 짝을 지어 함께 수행하도록 했으나 참여자의 의사에 따라 혼자서도 가능하도록 했고, 50분간 각자 미션 활동을 수행한 후 교육실에서 다시 만나 미션 수행 결과를 함께 확인했다. 교육실에 돌아와서는 약 20분간 그룹 인터뷰 방식으로 지도에서 알기 어려웠던 점이나 활동 중 어려웠던 점, 지도에 다르게 표시된 장소나 추가하고 싶은 기호, 내가 만들고 싶은 지도, 향후 국립어린이박물관 지도에 바라는 점 등 지도(초안)에 대한 다양한 의견에 대해 질문하고 응답 내용을 간단히 메모로 기록했다. 마지막으로 참여자에게 향후 교육 및 연구 진행 사항을 공유하고 활동을 종료했다. 2회기 연구 참여자들의 활동지 결과물 예시는 <그림 4>와 같다.

5. 평가(Evaluation)

평가 단계는 실행 과정에서의 모든 결과를 평가하는 것이다. 본 연구는 실행 단계에서 연구자가 작성한 관찰 기록지(6건) 및 인터뷰 내용(3건), 연구 참여자들의 활동지 결과물(64장)을 분석하여 초안에 대한 수정 및 보완 사항을 도출하고, 이를 최종안에 반영하였다. 연구 참여자의 검토 의견과 최종안 반영 세부 사항은 <표 8>과 같다.

먼저 지도(초안)에 대한 종합적인 의견으로 ‘감각 지도’라는 교육자료의 제목이 이해하기 어렵다는 점을 제시하여, 교육자료의 제목을 모두를 위한 국립어린이박물관 지도(sensory map)으로 수정하였다. 또한 지도에 단순히 공간 명칭만 표기되어 있으나 전시실마다 눈에 띄는 전시물을 지도에 삽입한다면 어떤 공간인지 식별하는데 도움이 될 것 같다는 의견에 따라 전시실별 주요 작품의 일러스트를 추가하였다. 한편, 초안에서 감상 및 체험 활동 요소로 제시했던 박물관 방문 계획 세우기 활동의 경우, 연구 참여자들에게서 흥미를 발견하지 못했으며 이에 대해 연구자 간 논의 결과 사전이나 사후 활동보다는 박물관에 방문했을 때 지도를 활용해 할 수 있는 활동을 고안하였다. 이에 박물관 공간에서 보고, 듣고, 느낀 것을 글이나 그림으로 표현하는 활동과 지도에 새로운 기호를 제안하는 활동으로 수정하였다.

“감각 지도라고 하니까 왠지 만져볼 수 있을 거 같고, 아니면 박물관에서 만지거나 듣거나 하는 공간을 알려주는 지도일 거 같은 생각이 드는데 뭔가 어려운 거 같아요. 그냥 안내 지도라고 하면 알기 편할 것 같아요. (인솔자)”

“박물관에 여러 전시실들이 많은데, 어디가 어디인지 잘 모르겠어요. 지도를 봐도 이렇게 되어있으니까... 전시실에 있는 작품을 여기에 넣어주면 좋을 것 같아요. 그러면 작품을 보고 제가 어디에 있는지 알 수 있으니까요. (기초학습지원 대상 청소년)”

한편, 초안에서 감상 및 체험 활동 요소로 제시했던 박물관 방문 계획 세우기 활동의 경우, 연구 참여자들에게서 흥미를 발견하지 못했으며 이에 대해 연구자 간 논의 결과 사전이나 사후 활동보다는 박물관에 방문했을 때 지도를 활용해 할 수 있는 활동을 고안하였다. 이에 박물관 공간에서 보고, 듣고, 느낀 것을 글이나 그림으로 표현하는 활동과 지도에 새로운 기호를 제안하는 활동으로 수정하였다.

다음으로 연구 참여자들은 초안 전체 지도가 그려진 도면에서 각 공간별 출입로가 벽으로 닫혀있거나, 복합전시실 도면의 벽이 잘못 표시된 점, 영유아전시실 내 수유실이나 정수기가 누락된 점 등 공간이 지도에 다르게 표시된 점 13건을 찾아 제시하였다. 이와 함께 지도에 새롭게 추가하면 좋을 기호로 책보는 곳, 입장권 키오스크, 주차정산기, 쓰레기통, 도움선생님 등을 제시하였고, 지도에 표시된 기호 중 의자 그림을 벤치형태의 더 긴 의자로 변경하거나 보건실을 의무실로 통일하는 등의 수정 사항을 제시하였다. 이와 같이 연구 참여자들이 제시한 검토의견으로 총 29건이 도출되었으며 모두 최종안에 반영하였다.

그 밖에 연구 참여자로부터 공간에 대한 감각 정보를 표현한 글과 그림 43건을 수집하였으며, 이 가운데 공간의 감각 정보가 잘 표현된 13건을 선정하여 최종안에 수록하였다. 이러한 과정을 토대로 최종적으로 발달장애 아동·청소년을 위한 박물관 교육자료(자료명: 모두를 위한 국립어린이박물관 지도 Sensory Friendly Map)를 <그림 5>와 같이 개발하였다.

Ⅳ. 결론 및 제언

본 연구는 문헌연구와 사례조사를 통해 발달장애 아동·청소년 학습자의 요구 파악과 교육자료 개발 방향성 및 유형을 모색하고, 이를 바탕으로 발달장애 아동·청소년을 위한 국립어린이박물관 감각 정보 제공 안내지도 초안을 개발하였다. 개발한 교육자료의 초안을 발달장애인 및 기초학습지원 대상 청소년, 보호자와 인솔자에게 시범적으로 배부하여 검토의견을 수집하였다. 관찰 기록지, 인터뷰, 활동지로 수집된 연구 참여자의 검토의견을 분석하여 총 29개의 수정 및 보완 의견이 제시되었으며, 이를 모두 반영하고 참여자의 글과 그림 13건을 수록하여 최종안을 개발하였다. 본 연구에서 개발한 발달장애 아동·청소년을 위한 박물관 교육자료의 의미와 활용 방안, 개선점은 다음과 같다.

첫째, 본 연구에서 개발한 교육자료는 발달장애 아동·청소년이 능동적이고 즐겁게 박물관 활동에 참여하면서 안전한 환경에서 건강한 여가 시간을 보내는데 도움이 될 수 있다. 본 교육자료를 통해 발달장애인을 비롯한 다양한 신경다양성을 가진 관람객이 박물관 공간의 다양한 감각 자극을 인지하고, 자기 주도적으로 박물관 경험을 설계하도록 함으로써 감각 과부화로 인한 위험으로부터 자기 자신과 박물관의 직원, 소장품의 안전을 도모할 수 있다. 특히 본 연구에서 당사자의 피드백을 받는 과정을 교육프로그램으로 설계하고, 다양한 활동지와 인터뷰 방식을 활용한 점은 박물관 교육자료 개발 과정에 있어 어린이나 장애인과 같은 의사소통이나 표현의 제한이 있는 당사자의 피드백을 다각적이고 심층적으로 취합하고 반영할 수 있는 새로운 모델을 제시한다는 점에서 의미가 있다.

둘째, 본 연구에서 개발한 교육자료는 박물관 내의 감각 정보를 제공하는 것을 넘어서 다양한 추가 자료들과 함께 학습 자료로 활용될 수 있다. 교육자료에 박물관 내 여러 공간의 시각, 청각, 촉각 자극 정보를 표시하였으며, 박물관의 다양한 감각 정보를 글이나 그림으로 표현하고 지도에 새로운 기호를 제안하는 등 자기주도적으로 할 수 있는 활동을 수록하였다. 향후 인디애나폴리스 어린이박물관(Children’s Museum of Indianapolis)나 미시시피 어린이박물관(Mississippi Children’s Museum)의 사례와 같이 박물관 관람에 대한 자기 점검표와 박물관 내 사회적 의사소통 상황을 설명하는 자료인 소설 내러티브(social narrative), 보완대체의사소통 카드로 활용할 수 있는 자료(visual checklist, social story), 여러 촉각 오브제와 탐색도구 및 안대 등 보조도구를 내장한 감각 가방(sensory backpack) 등을 추가적으로 개발할 수 있다. 또한 감각 지도를 활용한 교육프로그램이나, 감각 지도 활용에 대한 교사 연수를 운영할 수 있다.

셋째, 박물관의 전시물이나 환경은 계속해서 바뀌므로 박물관의 감각 수준을 정기적으로 점검하고 감각 지도의 내용도 지속적으로 개선해나갈 필요가 있다. 특히 선행연구에서 살펴본 감각 지도의 모델을 최초로 제시했던 스미소니언(Smithonian Institution)이나 메트로폴리탄미술관(The Metropolitan Museum of Art) 등의 박물관들은 자체적으로 신경다양성 관람객 자문위원을 구성하거나 전문 단체와의 긴밀하고 지속적인 협력관계를 통해 교육자료를 주기적으로 점검하고 있었다. 또한 발달장애인 및 신경다양성 관람객의 감각 정보는 개별성의 범위가 매우 넓기 때문에 장기적이고 많은 양의 데이터를 축적하여 보편성을 확보해가는 것이 중요하다. 지속적인 당사자의 피드백 및 전문 단체와의 협력을 통해 이러한 데이터를 축적해 나갈 수 있을 것이다.

마지막으로, 본 연구에서 개발한 교육자료 최종안에 대한 타당도 검증 및 사용성 평가를 실시할 필요가 있다. 기존 선행연구에서 감각 지도가 발달장애인 관람객의 자기결정권에 기여하고, 감각 자극 과부하로 야기되는 많은 어려움을 완화할 수 있을 것이라 보고되고 있으나(Cieslik, 2014; Fletcher et al., 2018; Murray, 2024; Shrikant 2018; Strömberg et al., 2022), 해외 박물관에서 도입된 감각 지도의 사용은 불과 15년 정도밖에 되지 않았으며 감각 지도의 효과성에 대한 실증적 연구는 부재하다. 따라서 후속 연구를 통해 본 연구에서 개발한 교육자료 최종안에 대해 현장에서의 사용자 반응과 유용성을 검증하고, 신경다양성 관람객의 박물관 경험에 어떠한 영향을 미치는지 알아볼 필요가 있다.

Acknowledgments

이 논문은 2024년도 (사)한국청소년문화연구소의 청소년문화포럼 연구비 지원 논문공모에서 연구비를 지원받아 수행된 연구임

References

- 국립중앙박물관 (2023). 2023년 어린이박물관 심포지엄 발달장애 아동을 위한 공간조성과 교육 자료집.

- 국립현대미술관 (2024). 2024년 문화접근성 향상 세미나 무위의 배움 공동체: 미술관에서 통합교육의 실천 자료집.

- 김동화, 김미옥 (2015). 발달장애인 당사자가 인지하는 삶의 만족도 영향요인: 발달장애인은 삶에 만족하는가?. 장애와 고용, 25(2), 209-233.

- 조예상 (2022). 발달장애인의 자기결정이 삶의 질에 미치는 영향: 자아존중감과 장애 수용의 매개효과를 중심으로. 석사학위논문. 서울대학교 대학원.

- 최장원 (2020). 지적장애인의 자기결정이 삶의 질에 미치는 영향: 가족기능의 조절효과를 중심으로. 한국콘텐츠학회논문지, 20(8), 448-465.

- 홍해지, 김형숙 (2021). 미술관 실무자의 장애인 대상 교육 경험에 대한 근거이론연구. 문화예술교육연구, 16(6), 31-55.

- 홍해지 (2023). 공간에서 공감으로 박물관의 접근과 포용에 대한 해외 동향과 사례. 2023 문화예술교육 기획리포트 3호: 접근과 포용을 위한 문화예술교육. 26-29.

-

Antonetti, A. and T. Fletcher (2016). Museum Participation Perceptions: Parents of children with ASD. Inclusion.

[https://doi.org/10.1352/2326-6988-4.2.109]

-

Cieslik, Emma (2024). Accessibility and Exhibit Safety: The Importance of Sensory Maps. A Journal for Museum and Archives Professionals. 1-20.

[https://doi.org/10.1177/15501906241232310]

-

Darcy, S. and Pegg, S. (2011). Towards Stategic Intent: Perceptions of Disability Service Provision amongst hotel accommondation managers, International Journal of Hospitality Management, 30(2), 468-476.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.09.009]

-

Fletcher, Tina S., Amanda B. Blake, and Kathleen E. Shelffo (2018). Can Sensory Gallery Guides for Children with Sensory Processing Challenges Improve Their Musuem Experience?. Journal of Museum Education, 43(1), 66-77.

[https://doi.org/10.1080/10598650.2017.1407915]

-

Kinoshita, A., Ueno, K., Matsuo, A., Suzuki, M., & Masuda, M. (2023). Subjective and objective investigations on environmental properties to be displayed on sensory friendly maps at the Tokyo National Museum. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings, 268(3), 5586–5597. Institute of Noise Control Engineering.

[https://doi.org/10.3397/IN_2023_0793]

-

Kinsley, R. P. (2016). Inclusion in Museums: A Matter of Social Justice. Museum Management and Curatorship, 31(5), 414-490.

[https://doi.org/10.1080/09647775.2016.1211960]

-

Lam, S., B. P. H. Wong, D. Leung, D. Ho, and P. Au-Yeung (2010). How Parents Receive and Feel about Participation in Community Activities: The Comparison Between Parents of Preschoolers with and without Autism Spectrum Disorders. Autism, 14(4), 359-377.

[https://doi.org/10.1177/1362361309346558]

-

Murray, C. (2024). From maps to spatial stories: a case study to understand children’s (re-)productions of art museum space. Children’s Geographies, 22(1), 82-98.

[https://doi.org/10.1080/14733285.2023.2242292]

-

Preiffer, B., Sell, A., and Bevans, K. B. (2020). Intial Evaluation of a Public Transportation Training Program for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities. Journal of Transport & Health, 16, 100813.

[https://doi.org/10.1016/j.jth.2019.100813]

- Shrikant, Aditi (2018). More Museums are Becoming More Sensory-Friendly for Those with Autism. Smithsonian Magazine, January 5. https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-museums-are-becoming-more-sensory-friendly-for-those-with-autism-180967740

- Snider, E. F. (2021). A Case Study of Art Museum Programs for Persons with Intellectual and Developmental Disabilities. University of Washington.

-

Strömberg, Maria, Lina Liman, Peter Bang and Kajsa Igelström (2022). Experiences of Sensory Overload and Communication Barriers by Autistic Adults in Health Care Settings. Autism in Adulthood 4(1), 66-75.

[https://doi.org/10.1089/aut.2020.0074]

-

Tao, B. C, Goh, E. Huang, S. and Moyle, B. (2019). Travel Constraint Perceptions of People with Mobility Disability: A Study of Sichuan Earthquake Survivors. Tourism Recreation Research, 44(2), 203-216.

[https://doi.org/10.1080/02508281.2019.1589085]

-

Taylor Kelsey Kulik and Tina Sue Fletcher (2016). Considering the Museum Experience of Children with Autism. The Museum Journal, 59(1), 27-38.

[https://doi.org/10.1111/cura.12143]

-

Woodruff, A. (2019). Finding Museum Visitors with Autism Spectrum Disorders: Will Art Help in the Search?. Museum and Society, 17(1), Leicester Unversity. UK.

[https://doi.org/10.29311/mas.v17i1.2586]

-

Woodruff, A. (2023). Creating Visitor-Centered Museum Experiences for Adults With Developmental Disabilities: A Collaborative Story. Studies in Art Education, 64(3), 359–378.

[https://doi.org/10.1080/00393541.2023.2220102]